ページ番号:35488

更新日:2023年9月28日

ここから本文です。

防犯対策

乗物盗・車上狙い

自転車盗対策

- 駐輪場ではもちろん、自宅でも鍵をかけましょう。

- 大型スーパー等のコイン式駐輪場でも、必ず鍵をかけましょう。

- 主錠をかけ、ワイヤー錠でツーロックにしましょう。

- 少しの間でも自転車から離れる時は、路上放置せず、必ず鍵をかけましょう。

- 防犯登録をしましょう(詳しくは、自転車販売店へ)。

オートバイ盗対策

- ハンドルロックは必ずかけましょう。

- ハンドルロックに加え、できるだけもう一つ鍵をかけましょう。

- 駐輪するときは、路上放置せず、必ず駐輪場に置きましょう。

- なるべく長時間の駐輪は避けましょう。

自動車盗対策

- 少しの間でも車から離れるときは、必ずエンジンキーを抜いてドアの施錠をしましょう。

- エンジンをかけたまま、車から離れないようにしましょう。

- 夜間の路上駐車は、やめましょう。

車上狙い対策

- 外から見える場所に、現金、バッグ、貴重品等を置かないようにしましょう。

- 取り外しのできるカーナビやETCカード等は、自宅に持ち帰りましょう。

- 車を離れるときは、必ず窓を完全に閉めて、キーを抜き、ドアロックをしましょう。

- 犯人は音や光を嫌います。盗難防止機器を活用しましょう。

- 駐車場には照明器具を付け、夜間も明るくしましょう。

侵入盗

空き巣などの侵入盗対策

- 外出する際には、必ず家の鍵をかけて出かけましょう。

- 家のガラス戸や窓、特に侵入口に使われやすい居間やベランダのガラス戸には、補助錠(二重ロック)や防犯フィルムなどを付けましょう。

- ゴミ出しや買い物などでちょっと家を空ける場合や、家にいる時でも、必ず鍵をかける習慣をつけましょう。

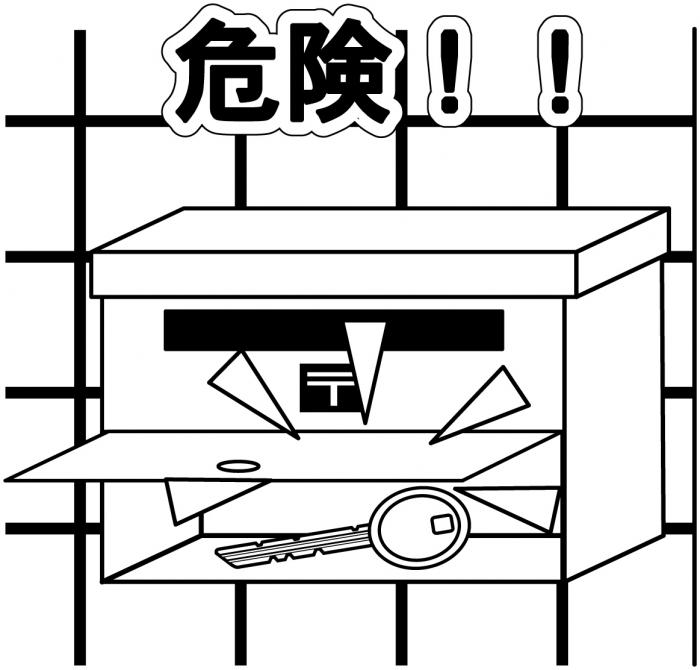

- 郵便ポストの中や植木鉢の下に、置き鍵をしないようにしましょう。

- 足場となるもの(脚立やハシゴ等)は、片付けておきましょう。

- 閉めっぱなしのカーテンや、暗くなっても灯りの点かない家は、留守の証です。短時間の外出であれば、電気を点けて出かけるのも効果的です。

- チャイムやインターホンで留守を確認し、侵入するケースが多く見受けられます。訪問者の姿を映し出す録画機能付インターホンを活用しましょう。

- 長期間留守にする場合には、新聞の購読を休止したり、郵便物を隣人や家族等に預かってもらう等して、ポストに溜まらないようにしましょう。

- 高い壁や植木等は死角を作り出し、犯人が侵入しやすくなります。見通しの良い住居環境を維持するよう心がけましょう。

- 表札や電気・ガスメーターに新しく不審な記号が書かれている場合、空き巣犯による下見済の印の可能性があります。見つけたら、警察に相談しましょう。

泥棒が嫌うのは、「時間」「音」「光」です

- 「時間」・・・・・・補助錠(二重ロック)や防犯フィルム等で窓を強化し、すばやく侵入できないようにする。

- 「音」・・・・・・・・防犯砂利を敷く、警報ブザーを取り付ける等して、警戒する。

- 「光」・・・・・・・・人の動きを感知する光センサー等を活用し、死角をカバーする。

地域の皆さんで、防犯対策を進めましょう

- 「自分の安全は自分で守る」が防犯の基本です。これを一歩進め、「自分たちのまちは自分たちで守る」、地域ぐるみの防犯対策を考えてみてはいかがでしょうか。例えば、地域の人がお互いに、あるいは街を訪れた人に挨拶のことばをかけることは、安心できるまちをつくり、さらに防犯にも効果があります(不審者は声を掛けられるのを嫌います)。地域が連携した住みよいコミュニティづくりは、防犯を前面に出すことがなくとも、結果として地域の防犯につながります。

ひったくり

ひったくり対策

自分も狙われているという意識を持って、被害を未然に防ぎましょう。

- バッグ等は車道と反対側に持ちましょう。

- 歩道がある道路では、必ず歩道を歩きましょう。

- 自転車のカゴにバッグをいれる場合は、防犯ネットやカバーをかけましょう。

- 暗い通りを避け、できるだけ明るく人通りの多い道を選んで歩きましょう。

- ヘッドホンで音楽を聴きながら、または携帯電話やゲーム機等の画面を見ながらの歩行は危険な上、ひったくり犯に狙われやすいのでやめましょう。

- 近づいて来るオートバイ等に注意を払い、不審な物音がしたら振り返りましょう。

- 銀行やコンビニエンスストアのATM等でお金を引き出した後は、特に注意をしましょう。

- 携帯電話はバッグ等に入れず、必ず身に付けておきましょう。

- バッグ等には、なるべく住所等の判るものを入れておかないようにしましょう。

ひったくり被害に遭ってしまったら

- 無理に犯人を追いかけたり、バッグ等を取り戻そうとして怪我をしないようにする。

- できるだけ大きな声で周りの人に知らせる。

- 防犯ブザーを活用する。

- 犯人の特徴(服装、ナンバー、逃走手段、人数など)を覚える。

- すぐに110番通報する(自分でできなければ誰かに頼む)。

- 被害品を確認する。

- 必ず警察署に被害届を出す。