ページ番号:1260

更新日:2024年2月14日

ここから本文です。

住宅防火 いのちを守る10のポイント 4つの習慣と6つの対策

住宅火災の現状

全国では、住宅火災によって毎年約1,000人の方が亡くなっています。その半数が火煙からの「逃げ遅れ」によるものです。住宅火災の死者のうち、高齢者が約7割を占め、就寝時間帯で最も多く発生しているのが現状です。

住宅などの財産だけでなく命をも奪う恐ろしい火災。住宅火災の発生や逃げ遅れを防ぎ、命を守るために、日頃から取り組んでほしい「住宅防火のポイント」を考えましょう。

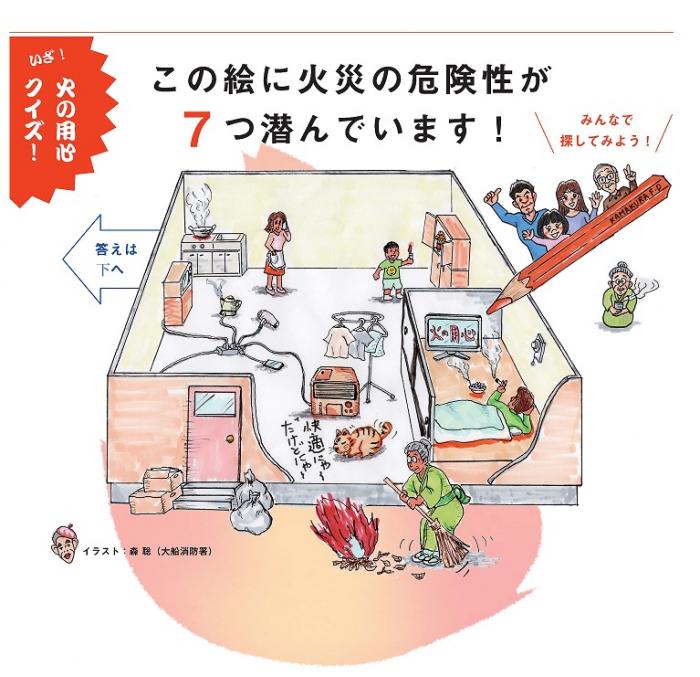

【問題】絵を見て火災の危険性について考えましょう!!

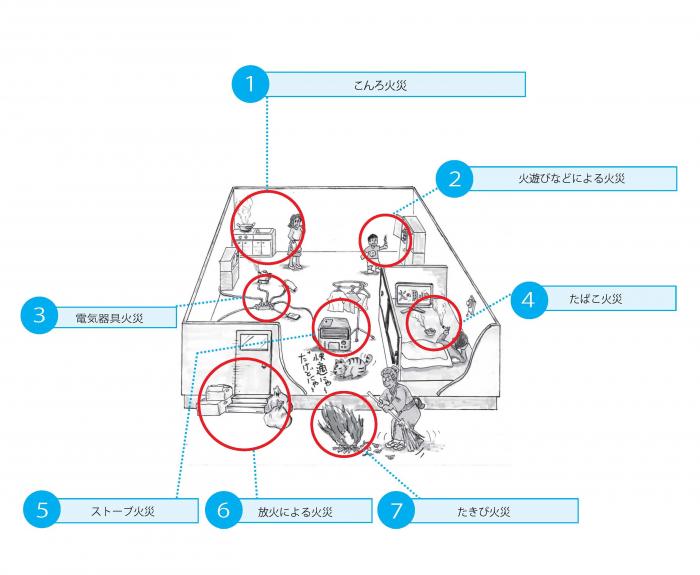

【答え】住宅火災が発生しそうな7つのポイントはここ!!

住宅防火 いのちを守る10のポイント 4つの習慣と6つの対策

習慣その1 寝たばこは絶対にしない、させない

寝たばこは特に危険性が高い行為であり絶対に止める

たばこは灰皿のある決まった場所で吸いましょう

- 吸殻は確実に消してこまめに捨てましょう

たばこは、死者が発生した住宅火災の出火原因として最も多いものとなっています。特に寝たばこは危険性が高いため、寝たばこをしない習慣化が大切です。

習慣その2 ストーブの周りに燃えやすいものを置かない

ストーブの上部で洗濯物を乾かなさい

就寝時はストーブを消す

つけたままの状態で灯油を給油・補充しない

- 火が消えたのを確認してから給油しましょう

ストーブを壁から離すことも重要です

- 必ず説明書に記載されいてる必要な距離を空けましょう

ストーブは死者が発生した住宅火災の出火原因として、たばこに次いで多く、特に80歳を超える年齢層では、ワースト1です。ストーブ周りの整理整頓を心掛けることが大切です。

習慣その3 こんろを使うときは火のそばを離れない

調理中にその場から絶対に離れない

調理中にこんろから離れるときは必ず火を消す

こんろのまわりはいつも整理整頓

- 換気扇や魚焼きグリルなどは定期的に掃除しましょう

こんろによる死傷者は、高齢化に伴い、増加する傾向にありますが、特に男性では60歳代後半で急増しています。調理が終わった際の消火の確認やこんろ周囲に可燃物を置かないことを習慣づけることが大切です。袖口などへの着衣着火に注意することも必要です。

習慣その4 コンセントはほこりを清掃し、不必要なプラグは抜く

見えにくいコンセントも掃除をする

必要のないプラグは抜いておく、たこ足配線も危険である

電気コードを引っ張ってプラグを抜くのはやめる

コードを束ねて使うのはやめる

電気器具類の火災による死者数は、近年増加傾向にあります。コンセント周囲の定期的な清掃やテーブルタップ等の定格容量以上の使用(たこ足配線)を行わないことを習慣づけることが大切です。火災対策の安全装置(トラッキング防止、ブレーカー等の機能)付きコンセント等への交換も重要です。

対策その1 ストーブやこんろ等は安全装置の付いた機器を使用する

安全装置のついた暖房器具を使う

- 自動消火装置、給油時消火装置、不完全燃焼防止装置など

安全装置のついたこんろを使う

- 立ち消え安全装置、調理油過熱防止装置、消し忘れ防火機能など

高齢者数の増加に伴い、操作ミスや消し忘れ等が増える傾向にあります。出火防止対策として各種安全機能付き製品を利用することが有効です。

対策その2 住宅用火災警報器を定期的に点検し、10年を目安に交換する

住宅用火災警報器の点検方法

- テストボタンを押す、あるいはヒモを引いて定期的に作動を確認して、音を聞きましょう!

住宅用火災警報器の本体交換等の推奨のすすめ

- 電池切れの場合「ピッ」

- 機器以上の場合「ピッ・ピッ・ピッ」

住宅火災による死者の発生は逃げ遅れが大半を占めており、火災を早期に発見する住宅用火災警報器の設置、維持管理がきわめて重要です。住宅用火災警報器の設置から10年以上経過している住宅用火災警報器が増加しており、機能点検、交換が重要となっています。

対策その3 部屋を整理整頓し、寝具衣類及びカーテンは防炎品を使用する

防炎品を使用することで火災発生(着火)の防止や延焼拡大を防ぐ効果が期待されます

- 防炎品を使うことで、火が触れた部分が焦げるだけで燃え広がることを防げます。

着衣着火してしまった時の対処法

- 近くにある水で消す

- たたいて消す

- 転がって消す

- 脱ぎやすい服は脱いで消す

- 大声で助けを求めて他の人に消火してもらう

高齢になるほど着衣着火による死亡者数が増加しています。

こんろ、仏壇のローソクやお線香による着衣着火が多く発生しています。

カーテンに着火すると一気に火災の拡大が起きてしまいます。高齢者には、防炎品の使用が特に重要です。

対策その4 消火器等を設置し、使い方を確認しておく

火災を小さいうちにけすために、消火器を設置し使い方を確認しておきましょう

- 住宅用消火器は、小型・軽量タイプで高齢者や女性にも使いやすいように工夫がされています

点検義務や薬剤の詰替えは不要です。(使用期限がありますので定期的な交換が必要です)

住宅用消火器での消火方法

- 安全栓を引き抜く

- 火元に向けてレバーを握る

- 燃えているもの全体にかけて完全に消火する

高齢者でも扱いやすい住宅用消火器等が備えられていて、使い方を知っていれば初期消火のために大変有効です。一方、初期消火が可能かどうかの見極めも大切で、避難の遅れにならないことが重要です。そのため町内会や自治会で実施する防火防災訓練に積極的に参加し初期消火と避難誘導のタイミングを学びましょう。

対策その5 避難経路と避難方法を常に確保し、備えておく

日ごろから避難する経路や場所を確認しておく

煙の特性を知り、低い姿勢をとる

一度避難したら、絶対に引き返さない

室内、廊下、階段等、避難経路となるところに物品を置かず、常に整理整頓を心掛けることが重要です。特に高齢者等は避難に時間を要します。また、解除を必要とする方法については、日頃から避難方法を含めて迅速な避難について確認しておくことが大切です。

対策その6 防火防災訓練への参加などで地域ぐるみの防火対策を行う

町内会や自治会(居住マンションなど)の防火防災訓練に積極的に参加する

訓練は家族みんなで、また近所の人にも声をかけて参加する

日頃からご近所との協力体制を作る

特に高齢者のみの世帯や身体の不自由な方のいる世帯については、日頃から防火防災訓練などの機会をとらえて、いざという時の避難が確実に行えるよう、地域(地区)ぐるみで協力体制を確認しておくことが大切です。

お問い合わせ

所属課室:消防本部予防課

鎌倉市大船3-5-10

電話番号:0467-44-0963