ホーム > 防災・防犯 > 防災 > 災害に備えて > 災害に関する基礎知識 > 地震に対する基礎知識

ページ番号:1290

更新日:2024年1月22日

ここから本文です。

地震に対する基礎知識

地震のしくみと強さ

地球の表面はいくつかのプレートで覆われており、日本は太平洋プレート、北米プレート、ユーラシアプレート、フィリピン海プレートが集まり折り重なる場所に位置しています。太平洋沿岸で起きる巨大地震は、この中の海洋プレートが大陸プレートの下へ潜り込み、それにあわせて引きずり込まれた大陸プレートの先端が元に戻ろうとはね返ったときに発生します。これが海溝型地震です。これに対して、震源地が内陸あるいは陸地に近い海底で起こる地震を内陸型または直下型地震と呼んでいます。これはプレートとプレートがぶつかり合って陸地を圧迫し、地表付近の地殻内の活断層が動いて地震を起こす場合と、神奈川県を含む南関東地域の地下のように複雑に潜り込んでいる海洋プレートの境界やプレート内で地震断層が発生する場合が考えられます。都市の直下で地震が発生すると、阪神淡路大震災のように大きな被害をもたらすことがあります。

地震のエネルギーの大きさを示す単位が「マグニチュード(M)」で、これが1つ大きくなると地震波のエネルギーは約30倍になります。「震度」は人の感じる揺れの具合を表し、震源からの距離だけ出なく、地盤の状態によって異なり、震度階級は、「1、2、3、4、5弱、5強、6弱、6強、7」などで表されます。

断層と地震

地下のひずみが極限に達し、地震により岩盤が破壊するときに、岩盤のある面を境にしてその両側が滑ります。この滑る面が断層面であり、そこに最初に亀裂を生じた点が震源となります。

地震の規模が大きい程出現する断層の長さや変化量も大きく、相模湾の鎌倉沖南西約40km付近を震源とする関東大震災は、その後確認された酒匂川の付近から相模湾を南東に縦断する長さ約130km、幅65kmの大断層が右方向に6m、垂直に1.5mずれたために起きたと考えられています。この断層が海底に現れたところが相模トラフ(トラフ=海溝より小規模な海底の溝)と呼ばれています。

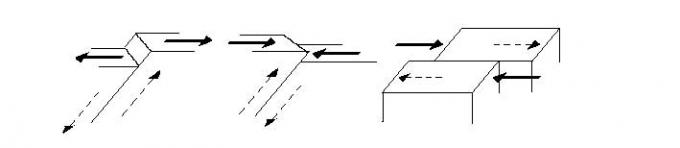

断層運動には3つのタイプがあります。

内陸部で発生するいわゆる直下型地震と呼ばれる地震では横ずれ型が卓越します。

沖合いで起こる海溝型と呼ばれる地震は逆断層型が多く、正断層型の地震は火山活動に伴って発生する群発地震によく見られます。

--断層運動のタイプ--

正断層 逆断層 横ずれ断層

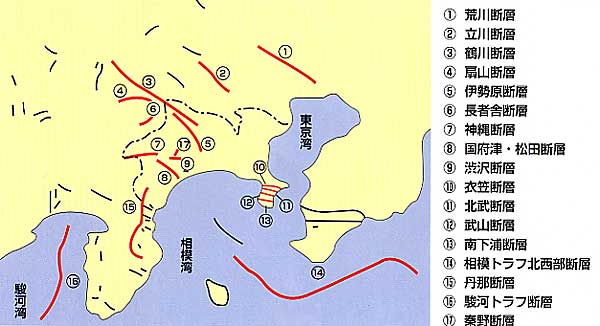

神奈川県の活断層

地殻がある面に沿ってずれている断層のうち、過去約200万年の間に活動した形跡があり、今後も活動する可能性が高い断層を活断層といい、日本列島には2,000本以上あるといわれています。活断層のズレによって生じる地震は比較的浅い所で発生することが多いため、阪神淡路大震災のように都市直下型の場合、大きな被害をもたらすことがあります。

神奈川県から伊豆半島に及ぶ地域は活断層の分布密度が高いところです。県内には約30本の活断層があるといわれていますが、市内では活断層は確認されていません。県は1995年度から活動度の高い県中央部の伊勢原断層、三浦半島の北武断層群の調査を進め、2001年度からは、小向断層、平山断層、生沢断層の調査に入いります。また、切迫性が最も高い県西部地震では、国府津松田断層が震源域の一つに予想されていますが、95年度に国の地質調査所が行った断層の調査結果では、約2800から2900年前に活動したことが確認されました。

[神奈川県周辺のおもな活断層]

鎌倉市で予想される地震

1 南関東地震

関東大地震の再来といわれています。相模トラフに沿う地域では、過去に元禄地震(1703年)、関東大地震(1923年)などマグニチュード8級の大きな地震が発生しています。「発生の可能性は切迫していない」が「今後100年から200年先には、関東大地震規模の大地震が発生する確率は高い」とされています。

2 南関東地域直下の地震

地震発生のメカニズムは、フィリピン海プレートの上面、あるいは地殻内の活断層が動くためといわれています。南関東地域の直下ではどこでも発生する可能性が高く、ある程度切迫しており、南関東地震が発生するまでの間にマグニチュード7程度の規模の地震が数回発生するといわれています。震度6相当以上になると推定される地域は、神奈川県全域を含む南関東地域7都県。

3 神奈川県西部地震

南関東直下型地震の一つのタイプ。県西部地域を震源とするマグニチュード7クラスの地震で、その影響は震源から半径30km程度。鎌倉市は「非被災地域で、地震の揺れは比較的小さく(震度は5以下)、建物被害はほとんどない」と想定されています。ただし、海域で発生した場合には津波に注意する必要があります。

4 東海地震

駿河トラフに沿う東海地方では、1361年以来90年から150年の間隔で巨大地震が発生しています。安政東海地震(1854年)以来140年以上経過し、フィリピン海プレートの潜り込みが開放されないままになっているため、「いつ起きても不思議でない」とされています。本県では茅ケ崎市以西の8市11町が地震防災対策強化地域に指定されています。

| 南関東地震 | 南関東地域直下の地震 | 神奈川県西部地震 | 東海地震 | |

| 規模 | マグニチュード7.9 | マグニチュード7程度 | マグニチュード7.0 | マグニチュード8.0 |

| 地震発生の 切迫性 |

切迫していない | ある程度切迫している | 切迫している | 切迫している |

| 予想される 震源域 |

相模トラフ | 特定できない (南関東全般) |

神奈川県西部 | 駿河トラフ |

| 鎌倉市の震度 | 5強から7 | 6以上 | 4から5弱 | 5 |

出典「防災白書」(平成12年版国土庁編)、「神奈川県地震被害想定調査」(平成11年3月神奈川県)、「神奈川県西部地震被害想定調査」(平成5年3月神奈川県)

地盤の調べ方

【ウェブサイトで検索】

- 神奈川県「e-かなマップ」・・・・想定地震ごとに液状化の可能性や明治期の土地利用状況(土地履歴情報マップ)がわかる。

- 防災科学技術研究所「地震ハザードステーション」・・・・「地盤増幅率」で揺れやすさ、「微地形」で液状化しやすい場所(旧河道、干拓地、埋立地など)がわかる。

- 国土地理院「国土変遷アーカイブ」・・・・過去の空中写真から、以前は川や池だった位置が確認できる。

- (財)神奈川県都市整備技術センター「かながわ地質情報MAP]・・・・神奈川県内の公共事業で行われた「ボーリング柱状図」、「土質試験結果」を閲覧できる。

お問い合わせ

所属課室:市民防災部総合防災課防災担当

鎌倉市御成町18-10 第3分庁舎2階

電話番号:0467-23-3000