ホーム > 産業・まちづくり > 景観・風致 > 都市景観形成 > 鎌倉の景観重要建築物等一覧表 > 鎌倉聖ミカエル教会聖堂

ページ番号:1028

更新日:2025年2月18日

ここから本文です。

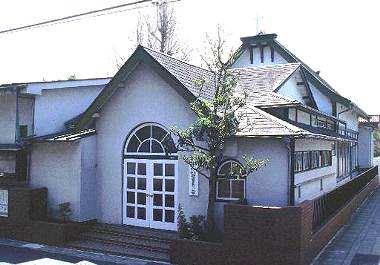

鎌倉聖ミカエル教会聖堂

第11号/平成7年1月1日指定

この教会は、昭和8年に建てられ、その後増改築が行われ、現在、創建当時の姿をとどめているのは聖堂部のみです。

外観は、下見板張りの外壁に両開き窓を配した素朴なものですが、ブラケット、三連アーチ窓、垂木下端部の繰形に手の込んだ細工の美しさが見られます。

内部はみごとな技巧の天井や家具、照明器具などが、創建当初のまま残されています。

この聖堂を守ってきた信徒の知恵と鎌倉の大工の昭和初期の力量を示す貴重な建物です。

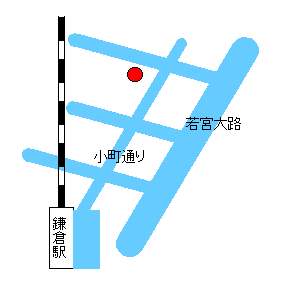

所在地

小町二丁目

構造規模:

- 木造平家建、和小屋組

- 延べ床面積/80.96平方メートル

- 屋根/石綿スレート一文字葺き切妻、一部亜鉛引鉄板葺き

- 外壁/下見板張り、一部漆喰壁にペンキ塗り仕上げ

建物の沿革

聖堂は、昭和8年に押縁下見板張りの簡素な和風建物である会館及び牧師館とともに建築された。

その後、昭和13年に小町通り側の隣地を購入し、現在のような敷地形態となった。

昭和40年には、和風の会館及び牧師館が大幅に改造され、ほぼ現在のような姿となった。

このとき聖堂部も西側に礼拝準備室が付け加えられ、東側の礼拝準備室は倍近くに広げられた。

さらに昭和41年、敷地の北棟隅に2階建ての牧師館が竣工し、現在に至っている。

なお、この教会の名称であるが、当初は鎌倉聖公会と称していたが、昭和17年からは日本基督教団鎌倉小町教会と称すことになり、そして昭和23年からは再び日本聖公会鎌倉聖ミカエル教会と改称して現在に至っている。

建物の特徴

鎌倉聖ミカエル教会の外観は、下見板張りの外壁に両開き窓を規則的に配した素朴な姿をしている。

その中で、南北の両妻壁に見られるブラッケット(腕木)と、北側妻壁の三連アーチ窓(現在は盲窓となっている)、それに平側の軒下に見られる垂木下端部の繰形が、全体の素朴な造形の中で手の込んだ意匠を示すものとして注目される。

また、両開き窓の窓枠の下端部は、窓台の水垂れ勾配に合わせて傾斜がつけられており、細かな配慮が感じられる。内部意匠もすばらしく、特にその天井は見事な技巧を示している。

基本的には折り上げの格天井であるが、一度折り上げられた部分が再び斜めに中央へ向かって上がっていき、ヴォールト天井のような雰囲気を醸し出している。

また、支輪部に付されたブラケット、欄間に施された笹りんどうの透かし彫り、半円アーチのあるリッジボード、聖所の八角形隅部の支輪のおさまりなど、木造による教会建築の天井構成の妙がみられる。

その他、家具、照明器具も全く当初のまま残されており、聖堂部と聖所は床に張られたじゅうたんを除いて創建当初のまま現在に至っている。

ヴォールト天井(ヴォールト)

アーチをもととした石造りや煉瓦またはコンクリート造の曲面天井のこと。古代ローマ建築以来、中世および近世に至るまで組積構造における基本的な構法であると同時に、空間や形態の特性を決定する重要な要素となっている。近代においても曲面天井を一般にヴォールトと呼んでいる。木造や漆喰で模倣したものもある。