ホーム > 産業・まちづくり > 景観・風致 > 都市景観形成 > 鎌倉の景観重要建築物等一覧表 > 日本基督教団鎌倉教会会堂

ページ番号:1104

更新日:2025年2月18日

ここから本文です。

日本基督教団鎌倉教会会堂

第5号/平成4年3月30日指定

この建物は、大正15年にハリス記念鎌倉メソジスト教会会堂として建てられました。

正面のトレーサリーを伴った大きな尖頭アーチ窓など初期ゴシック的スタイルを持ち、戦前のプロテスタント教会会堂の代表例の一つとなっています。

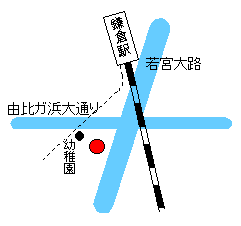

若宮大路に向かって高くそびえ立つ正面の鐘塔は、由比ガ浜界隈のランドマークとして重要な役割を果たしています。

所在地

由比ガ浜二丁目

構造規模:

- 鉄筋コンクリート造2階建、塔屋(4階)付、鉄骨トラス小屋組

- 延べ床面積/317.16平方メートル

- 屋根/亜鉛引鉄板瓦棒葺き切妻、塔屋は銅板一文字葺き切妻

- 外壁/モルタル塗りリシン仕上げ大壁

(注)建物内部の公開はしていません。

建物の沿革

日本基督教会会堂は、ハリス記念鎌倉メソヂスト教会会堂として大正15年10月10日に完成した。

教会自体の歴史は古く、鎌倉に当教会の伝道が開始されたのは明治30年に遡る。

専用の木造の会堂が建てられたのは明治40年5月18日で、設計は当時の牧師鵜飼猛氏、施工は戦前の鎌倉大工の代表三橋直吉氏であった。

しかし、この会堂は大正12年の関東大震災で倒壊し、しばらく仮会堂の期間を経て大正15年10月に新築されたのが現会堂である。現会堂は創建後、便所と塔屋4階部の増築がなされたほか、微細な補修・改修を受けたのみで創建当時の姿をたもっている。

建物の特徴

日本基督教団鎌倉教会会堂の建築は、設計者吉武長一氏がアメリカで建築の教育を受けているためか、その外観はアメリカの19世紀を代表する教会建築家リチャード・アプジョン(1802~1878)のゴシックリヴァイバルの教会作品に似ている。

そのゴシック調を表現している要素は、まず正面のトレーサリーを伴った大きな尖塔アーチ窓、合唱室の3つの尖塔アーチ窓、外壁のバッドレスと塔屋、側面窓上部の盲尖塔アーチ、内部のテューダーアーチ型天井、階段手すりの三葉型アーチ(トレフォイル)、そして教壇背後の衝立に見られる四葉模様(カルトフォイル)及び椅子の背もたれに見られる尖塔アーチである。

これらは相よって初期ゴシック的とも呼ぶべき統一的なイメージを形づくっている。

プランは、正面に玄関、玄関上部に2階を設け、玄関の向こうに主会堂、会堂の背後に合唱室、その左右に牧師室と祈祷室を配している。

この型のプランは、小規模なプロテスタント教会の典型的なものの一つであり、単純明快である。

鎌倉教会現会堂は鎌倉における最初期の鉄筋コンクリート造とされているが、鉄筋コンクリート製は4周の壁のみであり、小屋組は鉄骨造、内部間仕切、2階の床等は木造であり、一種の混構造ということもできる。

外壁は目地を切って石造に擬すなど、様々な構造を用いて石造教会堂を模しているが、これらの構造材料はほとんど違和感を抱かせずに溶け合い、統一的なゴシック調を生み出している。

鎌倉教会現会堂は、数回の改修が行われた程度で創建時の姿を良く保った建物ということができる。照明器具は合唱室のものを除いて変えられているが、家具、調度類は、会堂の椅子・教壇などオルガンを除いて大変良く残されている。

また、合唱室の3枚のステンドグラスも当初のものである。

ゴシック建築

ロマネスクとルネサンスの中間時期の建築様式をいう。その構成要素は、尖りアーチ、リヴヴォールト、フライイング・バッドレスであるが、これらの構成要素自体はゴシックの発明ではない。ゴシック建築の特徴は、これらの要素を総合して石造の教会堂を構造的に安定した形態へと完成したところにある。この様式が生まれたのはパリを中心とするイル・ド・フランスの地域で、ルイ7世の時にサンドニ修道院長シュジェールによって構成された同修道院の教会堂内陣部はその最も早い例とされる。その後フランスでは、パリのノートルダムをはじめとした優れた大聖堂が完成をみた。14世紀後半、とりわけ15世紀には装飾的意図の強いフランボワイヤン様式が栄えることとなった。ゴシック様式はヨーロッパ各地にも広まり、それぞれの国においてかなりながい間根強く保持された。

トレーサリー

ゴシック建築における窓の上部の装飾。

バットレス

壁に加わる側圧に耐えて、その倒壊を防ぐために壁から突き出して設けられる補強用の壁、または主として装飾的役割を果たす柱形。