ホーム > 産業・まちづくり > 景観・風致 > 都市景観形成 > 鎌倉の景観重要建築物等一覧表 > かいひん荘 鎌倉

ページ番号:1089

更新日:2025年2月18日

ここから本文です。

かいひん荘 鎌倉

第7号/平成4年8月1日指定

この建物は、大正13年、富士製紙社長の村田一郎氏邸として建てられ、現在は旅館の姿を整え、「かいひん荘鎌倉」として活用されています。

特徴としては、2室からなる大きな洋館部が独立した洋館のような印象を与えています。

また、出窓(ベイウィンドー)の多さと急勾配の切妻屋根と円弧形の出窓の上の丸い屋根が、道行く人々のアイスポットとして親しまれています。

所在地

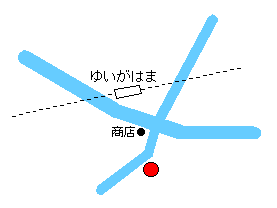

由比ガ浜四丁目

構造規模

- 木造2階建

- 延べ床面積/136.92平方メートル

- 屋根/石綿スレート葺き切妻、一部銅板及び鉄板一文字葺き

- 外壁/モルタル塗り掻落し仕上げ大壁、一部タイル張り

建物の沿革

かいひん荘鎌倉の建物は、大正13年に建てられた村田一郎邸を母体としている。

村田一郎氏は、安政4年(1857年)9月に鹿児島で生まれ、富士製紙の社長、 台湾繊維株式会社の取締役、吉林林業株式会社の代表取締役などを務めた人物で、かいひん荘鎌倉は、当初彼の常住の住宅として建てられたものである。創建当時は現在の洋館部分の南側に広い和風建物を伴う、大規模なものであった。

大きく改装されてはいるが、現在の1階の宴会場と廊下がそのあとであり、1階階段ホールを少し東に張り出したところに玄関が設けられていた。

村田氏の住宅であった以降、一時6世帯が入居する共同住宅的な使用もされていたようであるが、昭和27年には海浜荘となり、昭和49年頃と昭和57年に2度増築が行われたことが確認されている。

特に昭和57年の増改築の規模は大きく、このときにほぼ現在のような大規模な旅館の姿を整えるとともに、名称もかいひん荘鎌倉に改められた。

建物の特徴

当初の住宅は、和風を主とするもので、棟の北端に洋館部分が設けられたものであったが、和風部分は、今日でもその骨格を伺うことができるが、大きく増築を加えられ、また改修も大幅に行われている。

しかし、洋館部分は、増築で玄関部に改造はみられるものの、ほぼ当初の姿をとどめている。

和風を主とする戦前の住宅は、洋風を応接間などにあてる場合、玄関傍らの1室のみとすることが多いが、この建物は規模の大きさからか2室からなる大きな洋館部を設けている。

この洋館部の大きさがこの住宅の最大の特徴で、今日でもこの部分が独立した洋館であるような印象を与えている。

洋館部の外観の特徴は、出窓(ベイウィンドウ)の多さがあげられる。

1階に3箇所の出窓が見られ、そのうち2つは2階まで立ち上がり、そのうちの1つは円弧形プランの出窓である。

この出窓の存在は、壁面に豊な凸凹をつくりだし、外観全体を大変ピクチュアレスクなものにしている。

なお、現在、北側中央の出窓と円弧形出窓の2階基部の外壁にタイルが張られているが、当初は現在よりも広い範囲に張られていたものと思われる。

この建物の出窓の多さは、当然屋根の形にも影響しており、この建物は急勾配の切妻屋根に、円弧形の出窓のまるい屋根が直交する印象的な屋根をもつ。

また、切妻屋根の東端部の妻壁には、カルトゥーシュの模様、破風板の先には渦巻き模様、さらには西側出窓の庇に、当初の持ち送り装飾がみられる。

これらはやや堅い線を持ち、外観全体の華やかな形に比べて堅実である。

なお、窓は木製サッシュの両開きであるが、一部アルミサッシュに変えられ、屋根も葺き替えられている。

内部は、壁の塗り変え、壁紙の張替えなどはあるものの、当初の姿が良く保たれている。

天井の廻り縁、ドアや開口部の額縁、階段の親柱などにみられる刳形や模様は、比較的単純であり、大正末から昭和初期の意匠の姿をよく伝えている。

特に階段親柱の造形にはセセッション風の意匠がみられ、また天井の格し縁が対角線に設けられているのも斬新である。

その中で、1階中央主室の壁上部、フリーズのレリーフは異色の存在であり、クラシックで細やかな模様を持ち、四隅の持ち送りを除いて後補のものと考えられるが、創建当時の姿が大変良く保たれている。

カルトゥーシュ

紋章や文字を記すため扁額で、周りが紙の両端のまくれているようにデザインされたもの。ルネッサンス後期およびバロックの建築装飾にしばしば見られる。

セセッション

19世紀末から20世紀初頭にかけて、ドイツ、オーストリアに興った芸術の改革運動で、その主な活動領域は建築と工芸。この運動はアールヌーヴォーないしユーゲントシュティールの影響を受けながら、これを更に20世紀的な運動へ推し進めようとしたものであり、建築では特にウィーンとダムシュタットの運動が注目される。

フリーズ

古代神殿建築において、エンタブレチュア(柱によってささえられる水平材)を構成する水平の部分。ドリス式オーダーではメトープとトリグリフより成る。また、一般に壁の上部、コーニスの下に設けられる帯状の面をフリースと呼ぶ。