ホーム > 産業・まちづくり > 景観・風致 > 都市景観形成 > 鎌倉の景観重要建築物等一覧表 > 旧村上邸

ページ番号:20143

更新日:2025年2月18日

ここから本文です。

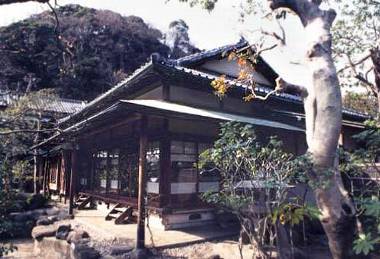

旧村上邸

第18号/平成11年12月1日指定

旧村上邸の主屋は、昭和14年以前に建てられた建物に、現在まで幾度か増改築を行いながら使われ続けてきた、和風木造住宅です。

昭和14年に村上氏の所有となった後に主屋の一部を改造したという能舞台の存在が特徴的です。敷地内には別棟の茶室もあり、能や謡曲の会、茶会などが行われてきました。

東御門という地名の静かな谷戸に建ち、広い敷地、雰囲気ある竹垣や門などを持つ村上邸は、鎌倉の典型的なお屋敷として存在感があります。

平成26年4月30日に、所有者の村上梅子氏が逝去し、その後平成28年に土地及び建物が鎌倉市に遺贈されました。

構造規模

- 木造2階建、和小屋組

- 延べ床面積/420.08平方メートル、茶室は36.27平方メートル

- 屋根/桟瓦葺き入母屋、茶室は桟瓦葺き切妻、下屋銅板一文字葺き

- 外壁/漆喰塗り真壁、一部押縁下見板張り及びモルタル塗り、茶室は土壁

(注)公開はしていません。

建物の沿革

旧村上邸に関しては、明治35年に土地売買の記録があり、また、明治45年発行の鎌倉の別荘に関する資料に記録があることから、それ以前に現在の建物のもととなるものが建築されたと考えられる。

この頃に撮影したと伝えられる周辺の写真には、現在旧村上邸が位置する場所に茅葺の2棟の主屋が見られることから、この2棟が創建当初の建物であった可能性もある。

登記関係書類からは少なくとも昭和14年にまでさかのぼることができる。

昭和16年に村上氏の所有となるまでの所有者の変遷に伴い、建物は所有者の生活スタイルにあわせて幾度か手が加えられてきたようである。

村上氏の所有となってからは、主屋については、昭和20年以前に北東側のそれまで書生部屋であった部分が茶室に、昭和30年前半には玄関部分、及び西側の納戸として使用していた主屋が1階能舞台、2階居室に改装され、同時期に屋根が草葺から桟瓦葺きに葺き替えられている。

また、別棟の茶室は、昭和35年に二階堂の上野邸(前住友寛一邸)から移築されたもので、建築年や施工者は不明である。

ただし、茶室が住友家の造営であれば、住友家関係の大工によるものという可能性もある。

なお、物置小屋などがあった敷地北側と、隣接する村上氏所有地の併せて約900平米が平成11年に宅地として開発され、現在旧村上邸の敷地面積は約2,600平米となっている。

建物の特徴

建築様式は、後の改造である食事室を除けば、ほぼ純粋な和風である。

主屋は、東側に玄関・座敷・次の間・茶室が、その西側には脇玄関・座敷・食事室ほかが、さらにその西側に能舞台が配されており、中廊下型とも雁行型とも異なる特異なプランとなっている。

これは何度か行われた増改築の結果であると思われる。

造改築が行われたとはいえ、既存の建物に対して違和感のない意匠が施されており、年月の経過もあって、全体としては統一感を保っている。

また、旧村上邸は、増改築がしやすいといった和風木造家屋の性質を活かし、所有者の使い勝手にあわせて変化してきたことで、今日まで使われつづけてきたともいえる。

旧村上邸の特色ともいうべき主屋西側の能舞台は、これまで度々能会が行われ、近年まで稽古場として関係者に利用されてきた。

また、主屋東南側の犬走りは文様のついた煉瓦タイルを敷きつめた珍しい意匠となっている。

框を受ける持ち送りや床下の換気口の形状は手の込んだもので、雰囲気がある。

別棟の茶室は、数寄屋としてオーソドックスなものといえる。

能舞台と同様、近年まで使用されていた。

この能舞台と茶室は、当時の富裕層の間で、能や謡曲の会、及び茶会が社交のための手段であったのではないかということをうかがわせるものである。

旧村上邸は、鎌倉におけるそういった社会や生活の様式を今日に伝える、生きている博物館のような存在ともいえる。

旧村上邸の保存と活用について

旧村上邸の保存と活用については旧村上邸ホームページをご覧ください。