ホーム > 産業・まちづくり > 景観・風致 > 都市景観形成 > 鎌倉の景観重要建築物等一覧表 > 三河屋本店

ページ番号:1102

更新日:2025年2月18日

ここから本文です。

三河屋本店

第22号/平成14年4月1日指定

三河屋本店は、明治33年創業の酒店で、現在の建物は昭和2年に建てられました。伝統的な出桁(だしげた)造りの店構えは、若宮大路の沿道でひときわ目を引く存在です。敷地の奥にある蔵や商品の運搬に使うトロッコなど、昔ながらの商文化が大切にまもられています。

三河屋本店は、鎌倉の戦前の商店建築を代表するものとして貴重な建物です。

所在地

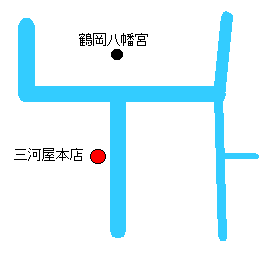

雪ノ下一丁目

構造規模

- 木造2階建、蔵は木造平屋

- 延べ床面積/352.64平方メートル

蔵/83.88平方メートル - 屋根/桟瓦葺き切妻および寄棟

蔵/波型鉄板葺き切妻 - 外壁/押縁下見板張り、一部土壁

蔵/土壁、腰部は鎌倉石積み

建物の沿革

三河屋本店は、明治33年以来、この地で酒屋を営んでいた竹内福蔵氏が、昭和2年とする根拠は、棟札の墨書及び「昭和二年新築工事控弐月より」と題された帳面が残されており、昭和2年に起工し、6月に上棟したことが確認できる。

創建後の変遷としては、戦後、正面店舗部分の南側に冷蔵庫が増築されたこと、昭和53年頃に、当初は栗の板材を土間に敷いていたという店舗部分の床が寄木のフローリングになったことなどがあげられる。敷地奥には、蔵も残されている。

建物の特徴

三河屋本店は、間口5間、奥行8間の二階建ての大規模な出桁造りの建物で、若宮大路沿いはもちろん、鎌倉全体の戦前商店建築を代表する建物でもある。

奥行8間を前後に2分して並行に2つの棟をかけ、前方を切妻、後方を寄棟としたやや珍しい屋根のかけ方をしている。

総二階ではあるが、前方店舗部分の二階は小屋組をそのまま見せ、間仕切りの建具もなく、正面には窓もない倉庫状の空間で、外観は建ちの高い平家のように見える。

この正面店舗部分は、奥行半間の下屋を取り込み、その下屋庇と切妻大屋根とが重なりあい、重厚な雰囲気を醸しだしている。

また、店舗内部の空間も、太い根太を見せた重厚な根太天井、正面の長大な差鴨居、当初のものではないものの板貼りの床など、伝統的な商店の建築様式が用いられている。

敷地の西北隅、主屋の後方に建つ蔵は、3間×8間2尺の平面規模をもつ平家で、庫室を3間1尺幅の2室と2間幅の1室の3室に分け、中央の庫室に中二階を設けている。

小屋組は、キングポストトラスで、一商店の蔵としては相当な規模の、しかもメンテナンスの行き届いた建物である。主屋の北側からこの蔵の南面へとトロッコのレールが東西に約30m敷かれており、現在も使用されている。