ホーム > 産業・まちづくり > 景観・風致 > 都市景観形成 > 鎌倉の景観重要建築物等一覧表 > 東勝寺橋

ページ番号:1086

更新日:2025年2月18日

ここから本文です。

東勝寺橋

第23号/平成14年4月1日指定

東勝寺橋は、大正13年に建造されたアーチ橋です。関東大震災の復興期には、このようなアーチ橋が多く建造されましたが、そのほとんどが撤去された今日、当時の姿を保つ東勝寺橋は希少なものです。

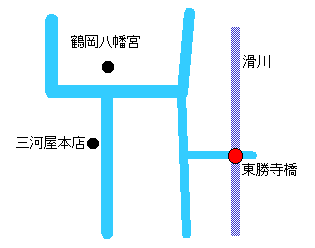

虹のような弧を描く東勝寺橋の姿は、周囲の緑や滑川の川面と見事に調和し、美しい渓谷風景の一部となっています。また、青砥藤綱の伝説や北条一族の滅亡など、中世の歴史が息づく場所でもあります。

所在地

小町三丁目

構造規模

- 上路式鉄筋コンクリートアーチ橋

- 橋長/10.65m

- 幅員/3.84m

- 桁下高さ/3.7m

沿革と現況

滑川は、三浦半島付根の朝比奈峠付近を源流にしており、およそ6km下り、相模湾に注ぐ鎌倉旧市街地最大の河川である。

滑川の名称は、上流から太刀洗川、胡桃川、座禅川、夷堂川そして炭売川、閻魔川などがあり、流域による川の性質や接し方の違いを伺うことができる。

東勝寺橋は、この中流部にあり、橋上の道は、国指定史跡東勝寺跡に通じている。

東勝寺は、北条泰時のプライベートな寺院として、さらには、城郭としての機能を持たせて建設されたもので、北条一族滅亡の地といわれている。

また、東勝寺橋付近には、五十文のタイマツを買い、川に落とした十文を探させたという青砥藤綱の故事伝承が残るなど、中世鎌倉の歴史を彷彿させる場所である。

江戸時代の鎌倉絵図には、東勝寺橋が描かれており、鎌倉時代から今日まで、何らかの橋が架けられていたことが想像できる。

現在の橋は、関東大震災の後、大正13年に架けられた鉄筋コンクリートのアーチ橋で、建設から約80年が経過している。

橋の特徴

東勝寺橋の構造形式は、上路式鉄筋コンクリートアーチ橋で、関東大震災における復興期の典型的なものということができる。

これは、当時鉄筋コンクリートが積極的に導入されたこと、西欧古典主義的なデザインから新しい形を求める造形運動が盛んになった時期であったことなどがあげられる。

この程度の川幅の場合、鉄筋コンクリート床板橋を採用するのが一般的であるが、構造形式でアーチを選択した理由としては、渓谷のような地形で桁下空間が大きくとれること、交通量が少なかったことなどが考えられる。