ページ番号:11192

更新日:2024年12月11日

ここから本文です。

第1回市政e-モニター懇談会を開催しました

市政e-モニター登録者約200名の中から、希望者29名の方にご参加いただいて、初めて懇談会を行いました。

市政に高い関心を持たれているe-モニターの皆さま方との懇談ということで、今回は皆様方に数名ずつ4つのグループに分かれていただき、e-モニターが中心となるスタイルで話し合う時間も設けました。

開催日程

日時:平成25年3月17日(日曜日)10時00分~12時00分

会場:市役所第4分庁舎823会議室

懇談概要

第1回目の懇談会ということで、まずはe-モニターの皆さまにとって一番身近な「鎌倉市の広聴活動」をテーマに掲げました。

本市で行っている広聴活動の現状を再確認したうえで、そこから見えてくる課題を洗い出し、その後、グループに分かれて、課題の解決策について意見交換を行いました。

第1部 鎌倉市の広聴活動の紹介

まずはご参加いただいたe-モニターの皆さんに、現在、鎌倉市で行っている広聴活動とその反映状況について、市長から説明を行いました。

第2部 広聴の課題とその解決

前半 課題の洗い出し

第1部の内容を踏まえて、鎌倉市の広聴の問題点や課題について、e-モニターの皆さまから様々なご意見をいただきました。

【いただいた主なご意見】

- 色々広聴活動を充実させても、毎回同じ人が参加するのでは、市民全員の意見を広く聞くことにならない。意見を聞けていない人からも聞けるように、それぞれの活動を分析したほうがよい。

- e-モニターの回答率が減少しているのは、テーマの出し方が当初のほうがうまかったからなのか、また、就労世代は忙しくて回答できないのかなど、その理由を分析したほうがよい。

- SNS等を整備して、日常的に議論する場をインターネット上に整備したうえで、こういった一個一個の個別広聴、集団広聴、e-モニターを戦略的にやったほうがよいのではないか。

- e-モニターの登録者200数十名のうち、回答率が半分ではあまり成果が得られないので、登録者数が一桁二桁増えるような戦略を考えるべき。

- せっかくITが進んでいるので、町内自治会に関わっていない市民でも、直接、市長や市の幹部に届くように、メールを活用してもらいたい。

- 「WEBに載っています」という姿勢ではなく、市からのお知らせを携帯メールで送信するような、費用のかからない方法を検討して実施してはどうか。

- 市役所から意見を聴きに行くよりも、むしろ毎日市民と接している職員から情報を集めるほうがよい。特定の部署ではなく、市役所全体の職員が情報を集める機能を持つとよいのではないか。

後半 課題の解決策について

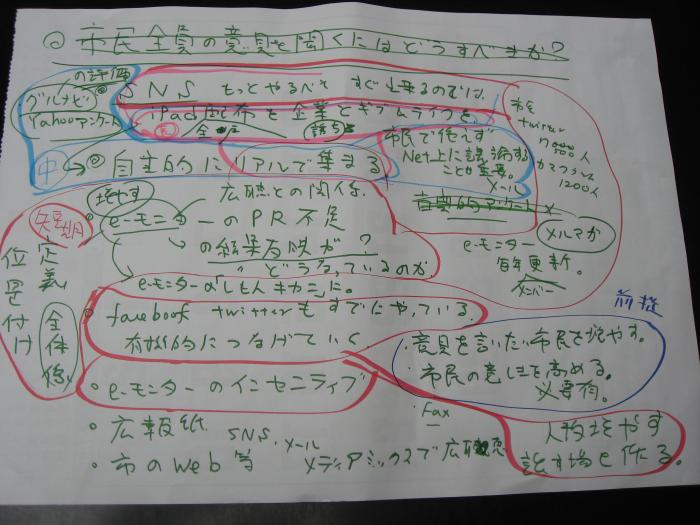

皆様からいただいたご意見から、課題を以下の3点にまとめました。

- 市民全員の意見を聞くにはどうすべきか?

- e-モニターの人数を増やすにはどうすべきか?

- 広聴の新たな手段は?

これらの課題の解決策について、4つのグループにわかれて話し合い、まとめたものをグループごとに発表していただきました。懇談中、市長は各テーブルを順に回って話に加わりました。

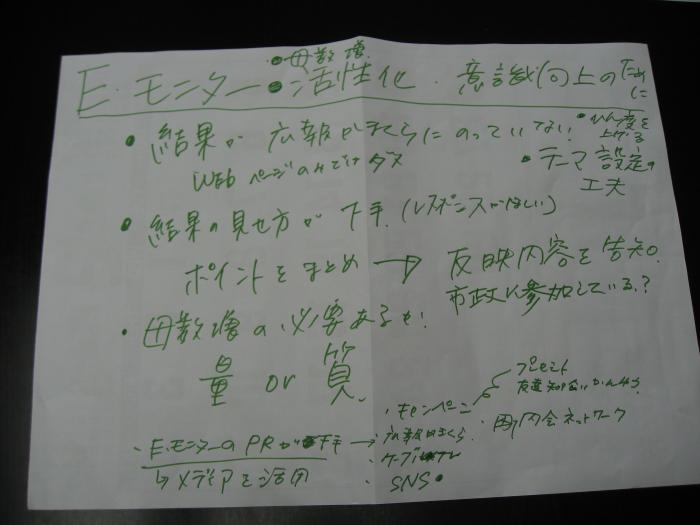

【グループA】

- いい結果を出すには、どういう質問をするかが大事なので、そのテーマに直接関係のない市民でも答えられるような形で、アンケートのテーマや設問を工夫するとよい。

-

そもそもこの制度を知らない人も多い。e-モニター登録者を増やさないことには、よい意見が集まってこないので、登録者にはプレゼントを付けるなどキャンペーンやる。

-

モニターアンケートの結果を、メディアを使って幅広く市民に伝える。それによって、e-モニターの知名度も上がり、人数も増えていく。

- アンケートもそうだが、パブリックコメントの回答に対しても、報酬を検討してみる。

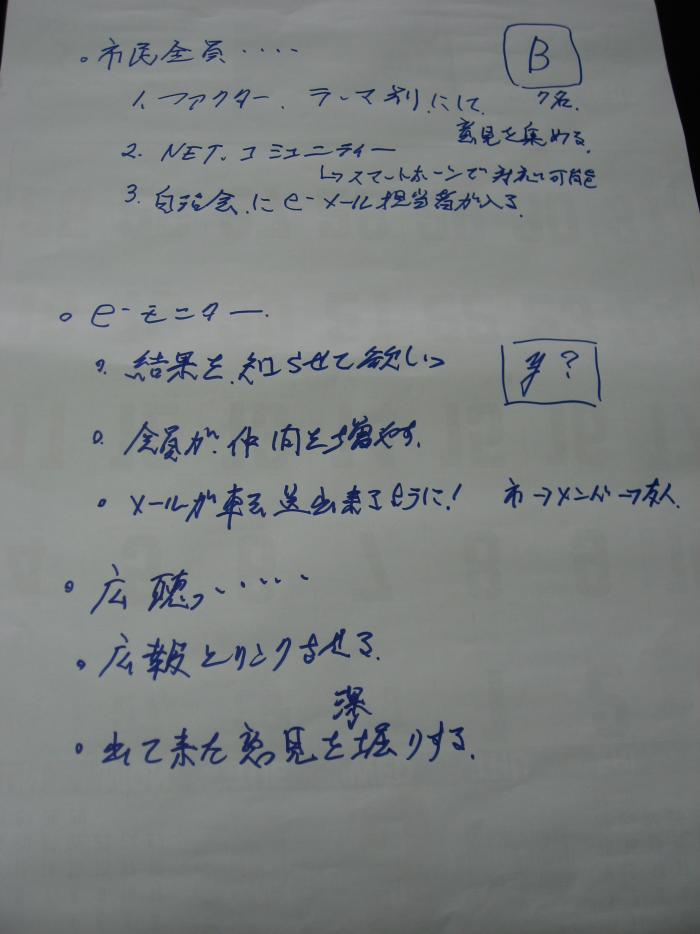

【グループB】

- 市民全員を大きく、ネットを使える方と使えない方を分け、それぞれの方法で、意見聴取をする。例えば、使えない方に対しては、自治会の会合にe-モニターが必ず参加し、自分の回答の他に自治会の多くの方の回答を集めてくる。

- モニターアンケートの集計結果は出されるが、市政への反映結果を知らせてもらえないと、やっている意味が感じられない。

- 実際にe-モニターに登録している者が、友達に声をかけ増やす。市から来たメールを転送できるようにする。報酬はなくてよい。

- 広報とリンクしたほうがよい。どちらかというと広報は、一方的に情報を流しているので、意見が戻れるようにするとよい。いろいろな意見がたくさん出ると思うが、その中で大事だと思われるものは、意見を深く掘り下げて、その結果を広報やホームページに載せる。

【グループC】

- 人数を増やすため、市長のツイッターのフォロワーや、市のフェイスブックの登録者に対して宣伝をする。

- インターネット上だけではなく、市政e-モニター同士、実際に顔を合わせて議論する場をつくる。

- 企業と組んで、ipadを全戸に配付することで、意見集約が簡単にできるうえ、高齢者の見守り活動など、様々な付加価値をもたせることで、鎌倉独自の展開が期待できる。

- 市政e-モニターを365日いつでもアクセスできるアンケートにする。各自興味をもったテーマに回答することで、その数が多かったテーマが市民の興味のあるところだから、施策として拾い上げ、展開していけばよい。

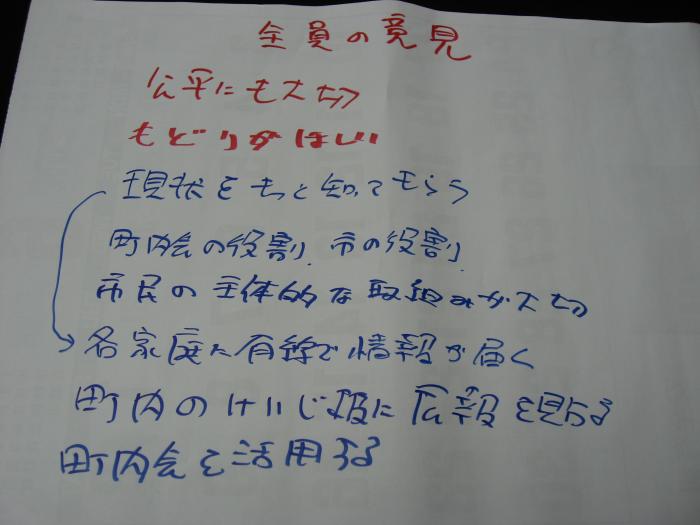

【グループD】

- 市民全員の意見を聞くには、まず市がやっていることを知ってもらうため、自治町内会や掲示板を活用して、各家庭に直接、公平に情報が届くようにする。そのうえで、「こんな意見をもらったので、こう変わりました」というのが見えれば、言えば変わるんだという気持ちになれる。

- e-モニターの人数を増やすには、広報紙で常時PRを続ける、キャンペーンを行う、ポイント制を導入するといったことを検討してもらうほか、スマートフォンでも参加できるようにしたらよいのではないか。

- 広聴の新たな手段としては、例えばe-会議室をつくるとか、あるいは逆に町並みサロンとして、生涯学習センターのロビーなど、いつでも情報が取れるような場を設けることで、市からの情報を得ることに加え、市民同士の情報交換もできていいのではないか。

第3部 フリートーク

最後は、皆さんと市長とのフリートークの時間を設けました。

フリートークとはいえ、第2部での盛り上がりを引き継いでいたため、広聴に関する話題が中心となっていました。

【いただいた主なご意見】

- 市政e-モニターの意見が、施策にどこまで反映されたのかがはっきりしないという意見が多かったので、やはり、市民の意見を組み入れて政策を変えたというようなことは、広報かまくらなどを使って、事務局からもっと知らせてもらいたい。

- ネット上と人間同士が集まる場の両輪で、バランスよくやっていくのがよい。サロン的な場所として、たとえばNPOセンターの1階を活用すると、市役所の横にあるのでいい場所ではないか。

- 行政が市民と一体となって、いろいろなことに取り組んでいってほしい。そうやって身をもって体験ことで、行政は行政で公助の余地を、市民は市民で自助の余地を見つけられ、市民も行政に対して物を言おうという気持ちになってくるのではないか。

- e-モニターのアンケート結果を、担当課がどの程度中身を読んで、検討しているのかということが見えない。集計結果にはコメントがあるが、この結果から何を読み取ったかという、もっとしっかりとしたコメントを載せてほしい。

- パブリックコメントも、回答しても何の反応もない。着信したという返事はもちろん、それらの意見によって、何がどう改訂されたかという結果の報告があると、市政に参加しているという意識がより高まる。

終わりに~市長から一言

今日、いろいろなご意見をお聴きしまして、皆さんからの声がどのように市政に反映されているのかということを、皆さんにお戻ししてお伝えする、その部分が足りないということ、本当にそうだなと思いました。

皆さんの今の一番の関心事は、今日、この場でお出しいただいた意見が、どのように今後の広聴に反映されるか、ということだと思っています。

そこをしっかりと皆さんにお伝えできるように、まずは取り組みを進めていきたいと思いますので、今後もご理解ご協力を、よろしくお願いいたします。

お問い合わせ

所属課室:共生共創部地域共生課くらしと福祉の相談担当

鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階

電話番号:0467-23-3000

内線:2660