ホーム > 健康・福祉・子育て > 福祉 > 共生社会の推進 > 過去に開催したイベント > 令和7年度鎌倉市共生のまちづくり講座 子どもの「困った!」に気づくと見えてくるもの ー学校・家庭・地域をつなぎ、育ちを叶えるヒントー

ページ番号:40283

更新日:2025年11月19日

ここから本文です。

【終了しました】令和7年度鎌倉市共生のまちづくり講座

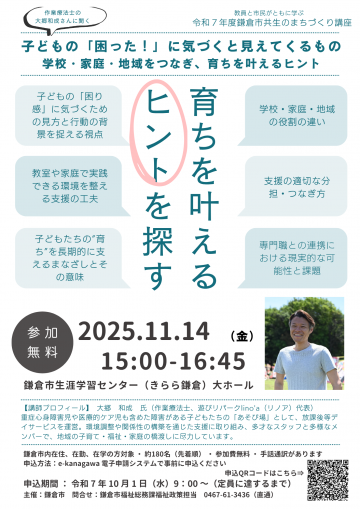

子どもの「困った!」に気づくと見えてくるもの

ー学校・家庭・地域をつなぎ、育ちを叶えるヒントー

鎌倉市では、共生社会の実現に向け、多様な視点から共生の取組を学び、理解を深めるため「鎌倉市共生のまちづくり講座」を実施しています。

令和7年度は11月14日(金曜日)に『子どもの「困った!」に気づくと見えてくるもの 学校・家庭・地域をつなぎ、育ちを叶えるヒント』をテーマとした講演を行います。

講演内容

子どもの様々な行動の背景には、実は「困っている気持ち」や「うまく伝えられないサイン」が隠れていることがあります。

今回の講演では、作業療法士であり、放課後等デイサービス「遊びリパーク lino'a(リノア)」を運営する大郷和成さんをお招きし、支援が必要な子どもたちの「育ち」を支えるまなざしと、学校・家庭・地域がつながって支援していくためのヒントをお話しいただきます。

講演の後半では学校現場との連携実践を積み重ねてきた作業療法士の仲間知穂さんにもお話いただきます。

子どもが安心して過ごし、自分らしく成長していくために必要なのは、特別な「やり方」以上に、周囲が「見え方を変える」視点をたくさん持つことです。

たとえば、静かに困っている子、落ち着きがないと見られがちな子…そうした子どもたちの「行動」ではなく、「背景」に目を向けること。教室や家庭の環境をほんの少し変えること。

「うまくいかないこと」も含めた、支援の失敗と試行錯誤の経験を、安心して共有できること。

本講演では、こうした視点を土台に、次のような内容を取り上げます。

- 子どもの「困り感」に気づくための見方と、行動の背景を捉える視点

- 教室や家庭で実践できる、環境を整える支援の工夫

- 子どもたちの"育ち"を長期的に支えるまなざしとその意味

- 学校・家庭・地域の役割の違いと、支援の適切な分担・つなぎ方

- 専門職との連携における現実的な可能性と課題

当日は、講師からの一方向の講義だけでなく、事前アンケートでいただいた教員や保護者の「困りごと」にも応答しながら、対話的に進めていきます。

子どもを取り巻くさまざまな立場の方々が、無理なく、誰かと一緒に、地域で育て合うための第一歩として、ぜひご参加ください。

講師プロフィール

大郷 和成 氏

- 作業療法士

- 遊びリパークlino'a(リノア) 代表

重症心身障害児や医療的ケア児も含めた障害がある子どもたちの「あそび場」として、放課後等デイサービスの運営。環境調整や関係性の構築を通じた支援に取り組み、多才なスタッフと多様なメンバーで、地域の子育て・福祉・家庭の橋渡しに尽力しています。

日時等

開催日時

令和7年11月14日(金曜日)

15時00分~16時45分

広報かまくら10月1日号では、開催時間が15時30分~17時となっておりましたが、正しくは15時00分~16時45分になります。

訂正し、お詫び申し上げます。

開催場所

鎌倉生涯学習センター(きらら鎌倉)大ホール(鎌倉市小町1-10-5)

(注)会場には駐車場はございません。ご来場に当たっては公共交通機関をご利用下さい。

定員

180名程度(先着)

参加費

無料

対象者

鎌倉市内に在住・在勤・在学の方

申込について(受付は終了しました)

e-kanagawaによる電子申請での申込となります。

申込受付期間

令和7年10月1日(水曜日)9時00分から定員に達するまで

(注)介助が必要等、ご不安なことがあればご相談ください。

(PDF:389KB)

(PDF:389KB)