ホーム > 産業・まちづくり > 産業・商工業 > 伝統的工芸品「鎌倉彫」 > 鎌倉彫とは

ページ番号:35988

更新日:2024年5月13日

ここから本文です。

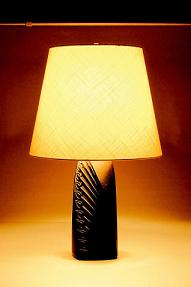

鎌倉彫とは

陰影ある彫りの味わい、深みある漆の色調、そして、日本古来の素材である木の温もり。これらが見事に調和した伝統的工芸品、「鎌倉彫」。宋の影響を受け、仏具として作られはじめて以来、800年の時を超えて受け継がれ、気品と風格はそのままに暮らしに溶け込み広く愛されるようになりました。伝統を守りながら、つねに現代に息づく物づくりを目指す鎌倉彫は、誇るべき工芸品としていまも進化を続けています。

歴史

鎌倉時代~禅宗寺院から生まれた鎌倉彫~

13世紀半ばより、禅宗の移入に伴い宋から伝えられた美術工芸品の中に、堆朱(ついしゅ)と呼ばれる盆、大香合(だいこうごう)などの彫漆品(ちょうしつひん)がありました。それらは漆を幾重にも塗り重ねた面に精巧な文様を彫刻した、大変高価で貴重なものでした。これに影響を受けた仏師たちがその意匠をもとに、新たな木彫彩漆(もくちょうさいしつ)の仏具を作りはじめたのが鎌倉彫の始まりです。

室町時代~仏具として作られた鎌倉彫~

室町時代にかけて、数々の優品が生まれました。代表的な作品として、円覚寺の屈輪文大香合(ぐりもんだいこうごう)、鎌倉国宝館の獅子牡丹文硯台(ししぼたんもんけんだい)、中尊寺の椿文笈(つばきもんおい)があります。

この時代の公家の日記『実隆公記』に「鎌倉物(かまくらもの)」という記載があり、その後、これらゆかりの木彫彩漆が一般的に鎌倉彫と呼ばれるようになったともいわれています。

江戸時代~茶道の一般化と鎌倉彫~

江戸時代、茶道の普及とともに、茶入、香合、香盆(こうぼん)が多く求められるようになりました。この頃は精緻な蒔絵が非常に発達を遂げましたが、一方で雅味(がみ)のある鎌倉彫も人々に好まれ、元禄7年(1694年)に出版された『萬寶全書(まんぽうぜんしょ)』という茶道具の手引書にも「鎌倉雕(かまくらぼり)」の名が明記されています。そんな時代の中で、侘び、寂び、粋など、江戸文化の香りを持つ鎌倉彫の作品も生み出されました。

明治・大正時代~生活工芸品としての鎌倉彫~

明治初年(1868年)、新政府の神仏分離政策のもとで拡大した廃仏毀釈運動により、仏師たちは仕事を失いました。これを転機に仏像制作から生活の中で使われる工芸品としての「鎌倉彫」に活路を見い出した仏師が、後藤齋宮(ごとういつき)と三橋鎌山(みつはしけんざん)の2人でした。

明治22年(1889年)、横須賀線の開通とともに鎌倉は別荘地として栄え、訪れる人々への日用品やお土産として作られるようになり、現在の鎌倉彫へと発展して行きます。

そして、現代へ

高度成長期を経て生活にゆとりが生まれた現代。大量生産の工業製品に対して手仕事の暖かさが求められ、鎌倉彫も多くの人に愛用されるようになりました。また、趣味としてカルチャー教室でも人気を呼び、愛好者は全国に広がっています。1979年、当時の通商産業大臣から伝統的工芸品としての産地指定を受け、伝統鎌倉彫事業協同組合を中心に後継者の育成や新しい製品づくりが積極的に行われています。

鎌倉彫のできるまで

木地づくり

材は北海道産の大径木の桂(かつら)が最良とされ、製材、自然乾燥を経て、墨付け、カット後、ロクロで荒挽き、風通し、仕上挽きされる。

この行程に1年から数年かかる。

多品種の木地製品

盆、皿などの挽き物のほか、指物(さしもの)、刳物(くりもの)、ルーター加工等の木工技術により、生活様式の多様化に合わせた、多品種の木地が作られる。

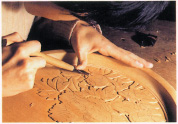

絵付け

製品に合わせて文様の図案を作り、青竹という染料で薄い和紙に写し取り、軽く湿らせた木地に押し付け下絵を転写する。

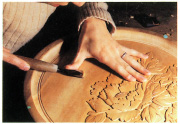

たち込み

写し取った下絵に沿って、小刀で切り込みを入れる。

このたち込みの角度により、図の遠近感やボリュームなどを表現する。

際取り

立ち込んだ線の外側を、小刀(こがたな)または平刀(ひらとう)で落とす。これにより、文様部分を浮き上がらせることができる。

刀痕(とうこん)

文様部分を各種の刀で肉付けし、地の部分には文様の彫りと調和した刀痕をつける。

意識的に地に彫り跡を残すのは、鎌倉彫のひとつの特徴。

木地固め

漆の木から採取したそのままの樹液を生漆(きうるし)と言い、この生漆を全面に塗り、しみ込ませて塗膜の基礎を作る。

蒔き下地

生漆を同じ厚さに塗り、炭粉(すみこ)または砥の粉を蒔き付け、乾いた後で研ぐ。

これにより彫刻面の凹凸を十分に生かした滑らかな塗上がりになる。

中塗り

黒漆で中塗りを2回行う。彫りの谷などに漆がたまらないように細心の注意を払い、さらに砥石やサンドペーパー、研炭(とぎずみ)などで研ぐ。

上塗り

透明度の高い透漆(*すきうるし)に朱色の顔料をまぜ合わせた、上塗り漆を塗る。

*くろめ漆のこと

乾口(ひぐち)とり・マコモ蒔き

上塗り後、生乾きで表面が落ち着いたときを見はからい、マコモ粉を蒔き付ける。

乾いた後、よく磨くと、全体に古色がかった落ち着いた色調になる。これが現代の鎌倉彫の代表的な塗りの技法。

研ぎ 摺漆(すりうるし)

蒔いたマコモが乾いた後、研ぎ出し、彫りに陰影を出す。荒れた肌に生漆を薄く塗り付け、布で良く拭き取る。これを2~3回繰り返して艶を出し完成。

Q&A

Q.1つの物を作るのに何日かかりますか。

A.鎌倉彫は木地づくりから始まって、彫りも漆塗りも、手間がかかる細かい作業の連続です。物によって違いますが、30cm位のお盆で1カ月から1.5カ月位かかります。

Q.鎌倉彫の特徴は何ですか。

A.日本的な草花の絵柄を中心に力強く大胆に彫刻し、柔らかさとあたたかみを出した漆塗りが特徴です。技法としては、刀痕(とうこん)や乾口(ひぐち)とりが鎌倉彫独特のものです。

Q.漆の性質を教えてください。

A.漆は、漆の木の樹皮の部分に傷をつけて出てくる樹液のことです。漆は一度乾いてしまうと、水・酸・アルカリに強く耐久性のある被膜となる性質があります。

Q.作っていて苦労するのはどんなところですか。

A.鎌倉彫は厳しい技の世界です。木地を調整し、彫り・塗りそれぞれを調和した形に仕上げることがなかなかむずかしいことです。

Q.鎌倉彫を作る人たちの悩みはどんなことですか。

A.原材料である桂(かつら)の木の不足によって、大きな形のものが手に入りにくくなってきたことです。

Q.彫刻にはどんな道具を使っているのですか。

A.写真のようなたくさんの彫刻刀を用途に合わせて使い分けています。種類は小刀(こがたな)・平刀(ひらとう)・丸刀(がんとう)・三角刀(さんかくとう)・箱ノミ・各種曲り刀(とう)などがあります。

Q.一人前になるのに何年かかりますか。

A.物を作るには知識と技術が必要です。実技は体で覚えなければうまくならず、経験を積むしかありません。個人差がありますが、5~7年位です。