ページ番号:33000

更新日:2026年2月13日

ここから本文です。

アライグマ・ハクビシン・タイワンリスの被害でお困りの方

市内では、「天井裏から音がする。」「庭のみかんや柿が食べられた。」「コンポストのごみを荒らされた。」等の外来動物による生活被害が発生しています。

このページでは、外来動物(アライグマ・ハクビシン・タイワンリス(クリハラリス))の特徴や、主な生活被害とその対策について紹介します。

また、環境保全課では、このような被害でお困りの方に、捕獲用檻(はこわな)を貸し出しています。詳細はこちらのページをご覧いただくか、環境保全課(0467-61-3389)までお問い合わせください。

アライグマとタイワンリス(クリハラリス)は海外から流入した外来種が野生化して繁殖し、人の暮らしや生態系等に被害をもたらす恐れのある動物として特定外来生物に指定されています。

鎌倉市では「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(外来生物法)」に基づく「神奈川県アライグマ防除実施計画」及び「鎌倉市クリハラリス(タイワンリス)防除実施計画」に基づき防除(捕獲)を行っています。(ハクビシンは「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(鳥獣保護管理法)」に基づく有害鳥獣として捕獲しています。)

捕獲対象動物

注意! タヌキは捕獲できません

アライグマ【特定外来生物】

(出典:環境省ホームページ)

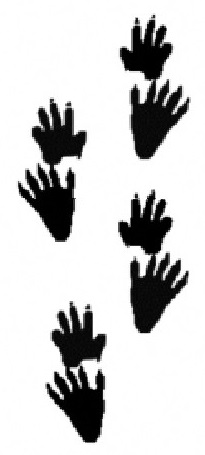

足跡

(出典:福島県農業総合センター浜地域農業再⽣研究センター「獣種を判別するための⾜跡判別資料」より抜粋)

特徴

- 全長60cmから100cm(うち尾の長さ25cmから30cm)

- 体重4kgから10数kg

- 長い5本の指を持つ。そのため、物をつかむことが可能。(タヌキの手足は犬に似て指が短い。)

- しっぽに縞模様がある。

- 体毛は白毛混じりの灰褐色。

- 目の周りから頬にかけてと鼻の色は黒色で、目の上と鼻先にかけては白色。

- 耳に白いふちどりがあり、形は三角形にとがっているものが多い。

- 眉間に黒いスジがある。

- 木登りや泳ぎが得意。

- 夜行性。昼間は巣穴等で休息している。

- 4月から6月に3頭から6頭の子を出産する。寿命は5年から10年。

アライグマの野生化が国内で最初に報告されたのは1962年(昭和37年)、愛知県の事例であるといわれています。また、1977年(昭和52年)にはアライグマを主役としたテレビアニメが放映されると、アライグマブームがおこり、ペット用に大量に輸入されるようになりました。現在、国内に定着しているアライグマは、この時期に輸入された個体に由来すると考えられます。本市では、聞き込み調査等により、1980年(昭和55年)ごろには、既に市内で飼育されていたことがわかりました。

手先が器用で力も強く、木登りも巧みなアライグマは、雑食性で多様な環境に適応できるため、分布域の拡大が著しく進んでいます。生態系への悪影響のみならず、農業や生活環境への被害を防止する観点からも、分布拡大の抑止、生息数の減少を目指した対策が必要となっています。

アライグマによる主な被害

- 建物へ侵入し、天井裏で糞尿をし続けられ雨漏りのようなしみができ、ひどい場合には天井板が腐るなど、張り替えを余儀なくされた。

- 天井裏に棲みついた獣の体についていたり、天井裏の糞尿にわいたノミやダニに下で暮らす住人が刺され皮膚病になった。

- 建物へ侵入し、繁殖期に天井裏で出産してしまい、幼獣を手捕りするための切り穴を天井板に開けることになった。

- アライグマの体重で天井板が抜けた。

- サツマイモ、トマト、トウモロコシ、すいかなど畑や、家庭菜園の作物を食べられた。ブドウや柿など庭の果実を食べられた。

- 外に保管していたりんご等の果実を食べられた。

- 物置の戸を開けられ、保管していたドッグフードを食べられた。

- 肥料などの入った袋を噛み破られた。

- 猫や犬などのペットが襲われ負傷した。

- 鶏やアヒルを食べられた。

- 池の鯉や金魚などを食べられた。

- 外のポリバケツなどに入れておいた生ゴミをあさられた。生ゴミ処理機をあさられた。

ハクビシン<重点対策外来種>

(出典:横須賀市ホームページ)

(出典:横須賀市ホームページ)

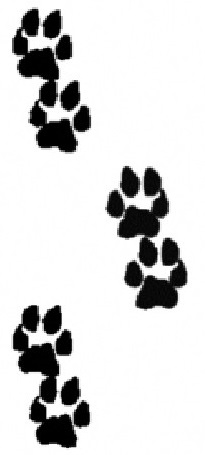

足跡

(出典:福島県農業総合センター浜地域農業再⽣研究センター「獣種を判別するための⾜跡判別資料」より抜粋)

特徴

- 全長90cmから110cm(うち尾の長さ40cmから45cm)

- 体重1.5kgから5kg

- 顔立ちは鼻先に向けてとがっていて、額から鼻にかけて白い毛が生えている。鼻はピンク色が多い。

- 5本指で犬に似て肉球があり、鋭い爪を持つ。

- しっぽは細長い。

- 体の大部分が灰褐色。手足は短く黒色。

- 登るための能力が優れているため、垂直な雨樋等爪がかからないものでも登ることができる。

- バランス感覚が優れているため、細い電線やたるんだロープ等の上も歩くことができる。

- 夜行性。昼間はねぐら等で休息している。複数のねぐらをもつ。

- 特定の繁殖時期はないが、1頭から4頭の子を出産する。寿命は10年程度。

ハクビシンについては、もともと日本にいた在来種なのか、あるいは外来種なのかという議論が長く続いてきました。古くは江戸時代にボルネオ島から持ち込まれた記録があり、戦時中にも毛皮用に輸入されていました。

こうした状況から、外来種である可能性が高いと考えられてきましたが、最近になって遺伝子解析が行われ、日本のハクビシンは台湾などから入ってきた外来種であると結論づけられました。2015年(平成27年)に環境省から公表された「生態系被害防止外来種リスト」では、重点対策外来種として掲載され、甚大な被害が予想されるため、対策の必要性が高い種と位置づけられています。

ハクビシンによる主な被害

主な被害は、アライグマと同じです。

ハクビシン特有の習性としては、以下のとおりです。

- 屋根の上、屋根裏、庭等にためフン(トイレ)をする。フンの中には、木の実の粒や銀杏の殻のようなものが含まれる。

タイワンリス(クリハラリス)【特定外来生物】

(出典:環境省ホームページ)

(出典:環境省ホームページ)

特徴

- 全長30cmから50cm(うち尾の長さ17cmから20cm)

- 体重150gから500g

- 体の背面が黒と黄土色の霜降り、腹面は淡い灰褐色あるいは赤褐色。

- 樹上で生活し、木の枝から枝へ飛び移るなどして移動する。

- 幅が狭い物(ブロック塀や電線等)を移動するが、まれに地面を移動することもある。

- 昼行性。木の枝の間や雨戸の戸袋等に木の皮等を裂いた繊維状の材料で巣を作る。

- 通常年に1回、主に秋季に1頭から3頭の子を出産する。寿命は4年程度。

タイワンリスは、台湾固有のクリハラリスの1亜種です。

タイワンリスが鎌倉市に移入・定着した経緯については諸説ありますが、いずれも人間の管理下を離れたことが原因です。

現在、生息域は、鎌倉市と近隣市町におよび、農林業被害や生活環境への被害にとどまらず生態系への深刻な影響も懸念される状況になっています。

タイワンリスによる主な被害

- 果実を食べられた。

- 戸袋、雨戸等家屋をかじられた。

- 戸袋などに営巣し、出産してしまった。

- 電線や電話線をかじられた。

- 山林、庭等の樹木の樹皮をはがされた。

- 店の商品を食べられた。

タヌキ

タヌキは日本固有の在来種のため捕獲の対象ではありません。

(出典:神奈川県「アライグマ普及啓発リーフレット」より抜粋)

(出典:神奈川県「アライグマ普及啓発リーフレット」より抜粋)

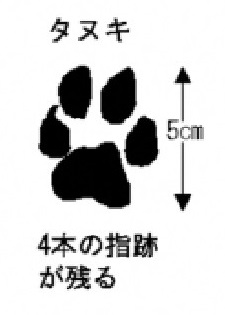

足跡

(出典:福島県農業総合センター浜地域農業再⽣研究センター「獣種を判別するための⾜跡判別資料」より抜粋)

特徴

- 全長65cmから75cm

- 体重3kgから5kg

- 4本指で犬に似て肉球があり、手先は器用ではない。

- しっぽは短く丸形。

- 体毛は全体的に茶色。

- 耳は半円形のものが多い。

- 夜行性。

疥癬(かいせん)症のタヌキ

体の毛が抜け落ち、象のような皮膚になっている。または、黒灰色の皮膚で全身に毛が無い犬ぐらいの大きさの動物を見かけることがあるかもしれません。これは、かいせん(疥癬)症という皮膚病にかかったタヌキです。

かいせん症はセンコウヒゼンダニというダニがタヌキの皮膚に卵を産み、毛が抜け落ちてしまう病気です。

センコウヒゼンダニはタヌキ、キツネ、イヌに感染し、人には感染しませんが、咬まれるととても強いかゆみを伴います。

弱っているタヌキを見かけると、「かわいそう」「保護してあげたい」と思う方が大半だと思いますが、むやみに人間が介入すると、自然界の調整機能が乱れ、生態系のバランスを崩すことにもなりかねません。したがって、野生動物に関しては、自然の摂理に委ねることとして、かいせん症のタヌキを見かけても、そっと見守ってあげてください。また、野生動物は、かいせん症に限らず様々な病気に感染しているおそれがありますので、むやみに近づかないようにしましょう。

【背中がかいせん症に感染したタヌキ】

(出典:大牟田市ホームページ)

(出典:大牟田市ホームページ)

【全身がかいせん症に感染し、毛が抜けたタヌキ】

被害防除対策

野生動物は、誘因物(エサや住みか)を求めて住宅地や農地に現れます。そのため、誘因物を除去し、エサやすみかを容易に得られない環境づくりをすることが、被害の防止や生息数の増加を防ぐこととなります。

- 農産物を畑などに置きっぱなしにせず、ごみなどで処理する。

- リスは集団で餌場を共有する性質があるため、他の個体が食べているのを見つけると集まってきて食べつくしてしまいます。庭の果樹などはできる限り収穫し、取り残さない。

- ペットのエサなどは屋内にしまう。

- 金魚やコイなどを飼育している池は、金網などで覆う。

- 野生動物の移動経路となるやぶや草むらなどは、定期的に刈り払いを行う。

- 屋根にかかる樹木の枝払いを行う。

侵入口の確認(アライグマ・ハクビシン)

まず、ご自分で建物の以下に示したところなどを注意深くチェックします。アライグマやハクビシンは、侵入口があればそこから侵入して壁の内側を通り、天井裏に至ってそこに住みついてしまいます。

建物基礎のコンクリート

侵入口として最も一般的なものは、建物基礎のコンクリートに開けられた通風孔です。

一般的には、鉄柵や網でふさがれていますが、経年劣化で錆びてもろくなったり、壊れてしまったりしていて動物が侵入できるようになっている場合があります。大人の握りこぶし1個分(約8cm)程度の穴で、頭が入れば出入りできてしまいます。

屋根と屋根が重なっている空間

屋根と屋根が重なり合っているところの奥が塞がれていなかったためにそこから侵入されたというケースもあります。

このようなケースは、専門家でなければなかなか見つけられませんので、侵入口と疑わしいところが他になく、このような構造になっているところがあったら、一度大工さんなど専門家に見てもらうとよいでしょう。

【屋根と屋根が重なり合っているところに金網を張り侵入を防いでいる】

雨戸の戸袋の底

戸袋の内側は通常は板などが張られており、外と遮断されて壁の内側などに侵入できないようになっていますが、内側のベニヤ板などが張られていなかったり、老朽化でぼろぼろになっていたりして壁の内側に侵入できるようになっている場合があります。

|

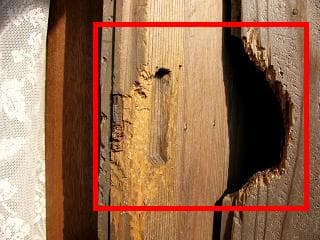

【壊れた戸袋の底】 |

増築をした接続部分にできた空間

既存建物と増築部分の接続個所に穴が開いている場合もありました。なかなか見つけにくい場所ですが注意して探してください。

その他、社寺などに多い高床の見通せる床下や朽ちた外壁などの穴からも侵入することがあります。

侵入の痕跡を確認(アライグマ・ハクビシン)

侵入口と思われるところが見つかったら、そこから侵入しているかどうかの確認をすることが対策を講じる上で有効です。

この方法としては、侵入口と思われるところの近辺に小麦粉などの粉をまく方法(写真を参考にしてください。)やティッシュなどすぐ破れるような薄い紙を張るなどです。紙で塞ぐ場合には少しだけ隙間を開けるといいでしょう。

そこから侵入しているのであれば、粉のところに足跡が残ったり、紙が破れていたりします。この方法は被害にあわれた方に実際にやっていただいているものです。

|

【粉撒きの様子】 |

【動物(アライグマ)の足跡から出て行ったことがわかる】 |

侵入口の修繕等(アライグマ・ハクビシン)

侵入口が特定できれば後はそこを塞ぐわけですが、万が一動物が天井裏に潜んでいるのにもかかわらず侵入口を塞いでしまうと動物が出るに出られず大騒ぎになります。

そこで、侵入口を塞ぐ前には必ず動物が出て行ったことを確認することが必要です。

やりかたは、まず「侵入の痕跡を確認」でご説明した方法で侵入口を確認していただくための粉まき、紙貼りです(侵入口が複数ある場合には1ヵ所だけ残し他はすべて塞いでおいてください)。出て行けば粉の上に足跡が残ったり、貼った紙が破れるなどの痕跡が残るはずです。

ただし、そのような痕跡がない場合には、動物がいないことも考えられますので、丸1日ぐらい粉や紙はそのままにしておき、出入りの痕跡が確認されなかったり天井裏で音がしないようであれば残しておいた侵入口を塞いでもよいでしょう。

侵入口を完全に絶ってしまえば二度と住居内へ侵入されることはありませんが、不完全な修繕であったり、侵入口が残っていると侵入が繰り返されます。建物基礎の穴をコンクリートブロックや漬物石などで塞いでいる方もいらっしゃいますが、アライグマは力が強い上に手先が器用でこうしたものはどかしてしまうこともあります。金属の網や柵でしっかり修繕することをお勧めします。

その他の対策(アライグマ・ハクビシン)

アライグマやハクビシンが屋根に登る手段として多いのは、庭木などから飛び移る方法です。建物に接した庭木は剪定などを行い、屋根に移れないようにすることをお勧めします。剪定しても幹が建物に接近している場合には、木自体に登れないようにする、飛び移ると思われる所に有刺鉄線などの障害物を置き、飛び移れないようにするなどの工夫をしてみてください。

アライグマ・ハクビシン・タイワンリス(クリハラリス)の捕獲

環境保全課では、市民の皆様等からアライグマ、ハクビシン、タイワンリス(クリハラリス)などの目撃情報や被害のご相談を受けています。

アライグマ・ハクビシン・タイワンリス(クリハラリス)の被害でお困りの方で捕獲用檻(はこわな)の貸出を希望される方や、すでにご自身で捕獲用檻(はこわな)を所有し捕獲を行いたい方は、環境保全課(0467-61-3389)へお問い合わせください。また、捕獲についての手続きや注意点などはこちらのページをご覧ください。

お問い合わせ

所属課室:環境部環境保全課動物保護管理担当

鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階

電話番号:0467-61-3389