ページ番号:20852

更新日:2026年1月27日

ここから本文です。

法人市民税

法人市民税とは

法人市民税は市内に事務所や事業所(事務所等)がある法人に対して課される税金です。

法人の収益に応じて課される「法人税割」と、法人の規模によって課される「均等割」を合算して算出します。(法人税額が発生しない赤字等の場合には法人税割は課税されませんが、均等割は課税されます。)

法人が自ら税額を計算して申告し、その額を鎌倉市へ納税します。

![]()

法人市民税の納税義務者

法人市民税の納税義務者は次の表のとおりです。

| 納税義務者 | 納めるべき税割 | |

|---|---|---|

| 均等割 | 法人税割 | |

| (1)市内に事務所等がある法人 |

〇 |

〇 |

| (2)市内に事務所等はないが寮等(寮・宿泊所・クラブなど)がある法人 |

〇 |

- |

| (3)法人課税信託の引受けを行う個人で市内に事務所等があるもの |

- |

〇 |

事務所等の要件についてはこちら

※「法人格のないマンション管理組合」など「人格のない社団」等が収益事業を行っている場合(携帯電話のアンテナ設置料を得ている場合など)は、上表の(1)に該当する納税義務者となります。

| 法人種類 | 代表的な法人の例 | 納めるべき税割 | |||

|---|---|---|---|---|---|

| 均等割 | 法人税割 | ||||

|

公共法人 |

地方税法第296条第1項1に記載のあるもの | 国、地方公共団体、土地改良区等 | 非課税 | 非課税 | |

| 上記以外 | 独立行政法人、土地開発公社等 | 最低税率 (※※) |

非課税 | ||

|

公益法人等 |

地方税法第296条第1項2に記載のあるもの | 収益事業を行う | 日本赤十字、社会福祉法人、宗教法人、学校法人等(※)、公益社団法人・公益社団法人(博物館設置、学術研究を目的とするもの) | 最低税率 | 課税 |

| 収益事業を行わない | 非課税 | 非課税 | |||

| 上記以外 | 収益事業を行う | 公益社団法人・公益財団法人(博物館設置、学術研究を目的とするものを除く)、一般社団法人(非営利型)、一般財団法人(非営利型)、商工会、認可地縁団体(法人格を得た町内会等)、NPO法人等 | 最低税率 | 課税 | |

| 収益事業を行わない | 最低税率 (※※) |

非課税 | |||

|

協同組合等 |

農業協同組合、農事組合法人(給与支払なし)、消費生活協同組合、中小企業等協同組合、信用金庫、森林組合等 | 課税 | 課税 | ||

| 人格のない 社団等 |

収益事業を行うもの | 法人登記をしていない社団、財団で、代表者又は管理人の定めのあるもの。マンション管理組合や、社交を目的とするPTA、同窓会、学会等 | 最低税率 | 課税 | |

| 収益事業を行わないもの | 非課税 | 非課税 | |||

| 普通法人 | 株式会社、有限会社、合同会社、合名会社、合資会社、医療法人、相互会社、協業組合、企業組合、一般社団法人(非営利型以外)、一般財団法人(非営利型以外)等 | 課税 | 課税 | ||

社会福祉法人、更生保護法人、学校法人又は私立学校法第64条第4項の法人については、収益事業による所得の90%が本来の事業目的に充てられているものは、収益事業の範囲に含めないものとします

※※法人税法第2条第1項第5号に規定する公共法人のうち地方税法第296条第1項第1号に該当しない法人及び、法人税法第2条第1項6号に規定する公益法人等のうち地方税法第296条第1項第2号に該当しない法人で、収益事業を行っていない場合は均等割の減免を受けられる場合があります。減免についてはこちらをご参照ください。

均等割の税率

市内に事務所等を有する法人は、その存在月数に応じて均等割を負担します。

均等割の税率は、資本金等の額と市内従業者数の合計数によって決まります。

鎌倉市の均等割の税率は次の表のとおりです。

※資本金等の額についてはこちら

| 法人の区分 | 市内の従業者数の 合計数 |

税率(年額) | |

| 資 本 金 等 の 額 を 有 す る 法 人 |

50億円を超えるもの | 50人を超えるもの | 3,000,000円 |

| 50人以下のもの | 410,000円 | ||

| 10億円を超え50億円以下のもの | 50人を超えるもの | 1,750,000円 | |

| 50人以下のもの | 410,000円 | ||

| 1億円を超え10億円以下もの | 50人を超えるの | 400,000円 | |

| 50人以下のもの | 160,000円 | ||

| 1千万円を超え1億円以下のもの | 50人を超えるの | 150,000円 | |

| 50人以下のもの | 130,000円 | ||

| 1千万円以下のもの | 50人を超えるの | 120,000円 | |

| 50人以下のもの | 50,000円 | ||

| 上記以外の法人 | - | 50,000円 | |

「市内の従業者数の合計数」とは市内に有する事務所等又は寮等の従業者数の合計数のことです

※保険業法に規定する相互会社は、純資産の額が資本金等の額となります

※事業年度内での開設期間が1年に満たない場合(設立・設置初年度など)には、開設期間での月割となります。

1カ月に満たないときは1カ月とし、1カ月に満たない端数を生じた場合はこれを切り捨てて算定します。

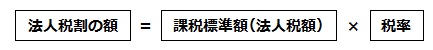

法人税割の税率

法人税割の額は、当該年度の法人税額(国税)を課税標準額として算出します。

鎌倉市の法人税割の税率は以下の表のとおりです。

法人税割の税率

| 法人などの区分 |

令和元年10月1日以降に開始する事業年度の税率 |

平成26年10月1日以降に開始する事業年度の税率 | 平成26年9月30日以前に開始する事業年度の税率 |

|

資本金等の額が10億円以上の法人、 |

8.4% | 12.1% | 14.7% |

| 資本金等の額が5億円以上10億円未満の法人 | 7.2% | 10.9% | 13.5% |

| 資本金等の額が5億円未満の法人、 資本金を有しない法人又は人格のない社団など |

6.0% | 9.7% | 12.3% |

保険業法に規定する相互会社は、純資産の額が資本金等の額となります

※鎌倉市が本店で、他市に支店がある場合や、鎌倉市の事務所等が支店である場合は課税標準額を鎌倉市の従業者数(分割基準)に基づき按分して法人税割の額を計算します。この従業者数には寮等の従業者数は含みません。また、事業年度の途中で鎌倉市へ本店の転出入があった場合や、事務所の新設又は廃止があった場合も分割基準に基づいて法人税割額を算出します。

分割基準についてはこちら

資本金等の額について

- 平成27年4月1日以後に開始する事業年度

地方税法第292条第1項第4号の5に規定する資本金等の額、又は連結個別資本金等の額をいいます。(無償増資、無償減資等による欠損てん補を行った場合は調整後の金額)。

均等割の計算においては「資本金等の額」が「資本金と資本準備金の合算額」を下回る場合には、「資本金と資本準備金の合算額」が資本金等の額となります。 - 平成27年3月31日以前に開始する事業年度

法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額、又は同条第17号の2に規定する連結個別資本金等の額をいいます。

申告について

法人市民税の納税義務者は、申告期限までに納付すべき額を自らが計算し、申告するとともにその額を納税します。

これを申告納税といいます。

資本金の額が1億円を超える法人については令和2年(2020年)4月1日以降に開始する事業年度からeLtaxによる電子申告が義務化されます。

詳細はeLtaxホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。

確定申告

納税義務者の法人等は自らが定款等に定めた事業年度に基づき、確定申告を行います。

| 確定申告 |

【申告期限】 【納付税額】 【申告書様式】 |

NPO法人、法人格を得た町内会等の申告については、こちら

予定申告・仮決算による中間申告

6月を超える事業年度の普通法人は、中間申告(予定申告又は仮決算による中間申告)を行う必要があります。

ただし、法人税の中間申告を要しない法人(前事業年度の法人税額を基礎とした中間申告納付額が10万円以下の法人等)は法人市民税の中間申告は必要ありません。

(連結申告法人の場合は、前連結事業年度の連結法人個別帰属支払額を基に計算する基準額が10万円以下の場合)

また、公共法人や公益法人なども中間申告は不要です。

| 予定申告 |

【申告期限】 【納付税額】 令和元年10月1日以降に開始する最初の事業年度の申告に限り、法人税割額に次の通り経過措置が講じられます 前事業年度の法人税割額×3.7÷前事業年度の月数 【申告書様式】 |

| 仮決算による 中間申告 |

【申告期限】 【納付税額】 【申告書様式】 |

修正申告と更正の請求

確定申告で申告した法人市民税額を申告期限後に変更する必要がある場合は、修正申告又は更正の請求をする必要があります。

修正申告

確定申告の内容を変更することにより、法人市民税が増額(追加納税)になる場合は、修正申告を行います。

| 修正申告 |

【申告期限】 【申告書様式】 |

更正の請求

確定申告の内容を変更することにより、法人市民税が減額(還付)になる場合は更正の請求をすることができます。

| 更正の請求 | 【申告期限】 その申告の法定申告期限から5年以内 ※ただし、法人税の更正の通知があった場合には通知のあった日から2カ月以内 |

均等割申告

法人税法第2条第1項第5号に規定する公共法人のうち地方税法第296条第1項第1号に該当しない法人及び、法人税法第2条第1項6号に規定する公益法人等のうち地方税法第296条第1項第2号に該当しない法人で、収益事業を行っていない法人は均等割のみの申告を行います。

(例:一般社団法人(非営利型)、一般財団法人(非営利型)、商工会、認可地縁団体(法人格を得た町内会等)、NPO法人等)

この均等割申告では、4月1日~3月31日を1事業年度とし、その期間における事務所等の存在月数に応じた均等割の額を4月30日までに申告します(土日の場合は翌平日)。

※この申告をする法人は、均等割の減免を受けられる場合があります。

減免についてはこちら

| 均等割申告 |

【申告期限】 【納付税額】 【申告書様式】 |

申告・納付期限の延長について

災害等その他やむを得ない理由により申告や納付の期限延長の申請をされる場合には、やむを得ない理由がやんだ日から10日以内に期限延長申請書(市様式の記載項目が記載されていれば独自様式も可)を法人市民税申告書と併せて提出ください。

事務所等の要件と分割基準について

事業所等の要件について

事業所等の要件として「人的設備」「物的設備」「事業の継続性」の3要件があります。

人的設備

人的設備とは事業活動に従事する自然人のことを指し、正規従業員だけでなく法人の役員、清算法人における清算人、アルバイト、パートタイマーなども含みます。

規約上、代表者又は管理人の定めがあるものについては特に事務員等がいなくても人的設備があるとみなします。

物的設備

事務所等は自己の所有であるか否かは問いません。

物的設備とは事業に必要な土地、建物、機械設備など事業を行うのに必要な設備を設けているものをいいます。

規約上、特に定めがなく、代表者の自宅等を連絡所としているような場合でもそこで継続して事業が行われていると認められるかぎり物的設備として認められます。

事業の継続性

事務所等において行われる事業は、個人又は法人の本来の事業の取引に関するものであることを必要とせず、本来の事業に直接、間接に関連して行われる付随事業であっても社会通念上そこで事業が行われていると考えられるものについては事務所等とします。

事業の継続性には事業年度の全期間にわたり連続して行われる場合のほか、定期的又は不定期に、相当日継続して行われる場合を含みます。また、そこで事業が行われた結果、収益ないし所得が発生することは必ずしも必要としません。

原則として2、3カ月程度の一時的な事業の用に供される現場事務所、仮小屋などは事務所等に該当しません。

分割基準について

法人税割の分割基準

2以上の市町村に事務所等を有する法人(分割法人)は、各関係市町村に法人市民税を申告納付する必要があります。この場合、法人税額(または個別帰属法人税額)を、事業年度の末日現在の各関係市町村の従業者数によって関係市町村ごとに分割します。分割後の法人税額(又は個別帰属法人税額)を課税標準として関係市町村ごとに法人税割額を算出します。

分割の元となるこの従業者数を分割基準といいます。

事務所等の新設や廃止などがあった場合は下記の計算で分割基準を算出します。

1人未満は切り上げて1人と数えます。

- 事業年度の途中で事務所等を新設した場合

事業年度末日現在の新設事務所等の従業者数×新設日から事業年度末日までの月数÷法人の事業年度の月数

例)新設事務所等の末日現在の従業者数:100人、新設からの月数:4カ月、法人の事業年度の月数:12カ月

100×4÷12=33.333…→34(人) - 事業年度の途中で事務所等を廃止した場合

廃止日が属する月の直前の月末現在の廃止事務所等の従業者数×事務所等が存在していた月数÷法人の事業年度の月数

例)廃止日が属する月の直前の月末現在の廃止事務所等の従業者数:100人、事務所等の存在月数:2カ月、法人の事業年度の月数:12カ月

100×2÷12=16.666…→17(人) - 算定期間に属する各月の月末の従業者数の最大人数が最少人数の2倍を超える事務所等の場合

その算定期間に属する各月の期末現在における従業者の数の合計÷その算定期間の月数

例)決算月:12月、期末現在の従業者数:1月~11月:各月10人、12月:130人…算定期間の各月の期末現在の従業者の数の合計:240人

240÷12=20(人)

均等割算定の際の従業者数

均等割算定の際の従業者数は、次の点において法人税割の分割基準と算定方法が異なります。

- 中途開廃の事務所等、又は従業者の数に著しい変動のある事務所等に該当する場合であっても、事業年度末日現在の従業者の数により算定します。

- 寮等の従業者の数を含めて算定します。

- 従業者のうち、アルバイト、パートタイマー、日雇い労働者については、原則として、事業年度末日を含む直前1カ月のアルバイトなどの総勤務時間数を170で割った数値を従業者数としても差し支えありません。

お問い合わせ

記載の電話番号は、コールセンターに繋がります。