ページ番号:27179

更新日:2025年7月8日

ここから本文です。

緑地の維持管理のために

緑の大切な役割

歴史文化を守る

古都保存法により歴史的遺産とその背景の緑が守られています。

美しい景観をつくる

まちの緑は都市景観において重要な役割を果たしています。

快適な生活環境を作る

木陰が生まれ、騒音が軽減され、住環境にうるおいを生み出します。

環境負荷を和らげる

地球温暖化や大気汚染などの環境問題を軽減させます。

生き物を育む

生態系を守り、自然空間を確保します。

交流とふれあいを広げる

市民にレクリエーションを提供し、リラックス効果をもたらします。

安全を高める

火災による延焼を防ぎます。防風・雨水を調整し、被害拡大を抑える効果があります。

緑地維持管理相談専門委員について

緑地所有者の方からのご相談を受け、現地調査・維持管理に関する助言を行います。

緑地の維持管理についてお困りごとがありましたら、ぜひご相談ください。

鎌倉市民有緑地維持管理助成事業について

緑地の所有者が実施する、樹木の伐採や枝払いなどの維持管理に対し助成を行います。

緑地の維持管理のための補助制度について

緑地の機能を十分に発揮させるためには、適切な維持管理が必要です。

補助制度を活用することで、緑地を所有する人は、管理負担を軽減することができます。

詳細につきましては担当課宛てにお問い合わせください。

ナラ枯れの被害が発生しています

現在、市内の緑地において、コナラやシイ・カシ類が立ち枯れする「ナラ枯れ」被害が確認されています。

ナラ枯れについて

ナラ枯れとは、体長5mm程のカシノナガキクイムシ(通称:カシナガ)が媒介する「ナラ菌」によって、健全なコナラやミズナラ等のナラ類やシイ・カシ類の樹木が、7月から9月ごろに集団的に枯れる被害です。

ナラ菌は、カシナガが樹木の幹に穴を開けて内部に入り産卵する際に持ち込まれ、ナラ菌が樹体内に広がり通水が阻害されることによって、樹木が衰弱します。一般的には太い木や高齢の木ほど侵入されやすく、枯死しやすいといわれていますが、カシナガが侵入してもそのすべての樹木が枯れるわけではありません。

ナラ枯れの見分け方は、遠目からは、紅葉には早い時期に山の木々が茶褐色に変色していること、カシナガが侵入した樹木の根元を見るとフラスと呼ばれる木くずが積もっていることなどが挙げられます。

被害状況

「ナラ枯れ」は日本各地で発生が確認されており、平成29年8月に県内で初めて被害が確認されて以降、毎年被害が確認されています。

本市でも平成29年9月に二階堂で初めてナラ枯れ被害が確認されてから、年に数件、発生を確認しています。

被害対策

主な被害対策・拡大防止策は、薬剤による伐倒くん蒸や予防剤の注入、粘着シートの被覆処理があります。具体的な方法については、林野庁ホームページの「ナラ枯れ被害対策マニュアル」をご覧ください。

ナラ枯れ被害木の処理は土地所有者の方が行う必要があります。枯れた樹木が道路や家屋へ倒れると大変危険です。所有する緑地の巡回や被害木の伐採など、緑地の維持管理をお願いします。

被害木の処理方法が分からない場合には、専門業者に相談することをおすすめします。

(本市に問い合わせのあったナラ枯れ被害木の処理に関して技術支援など、ご相談にのっていただける樹木医や専門業者の方は、下記の連絡先までご連絡をお待ちしています)

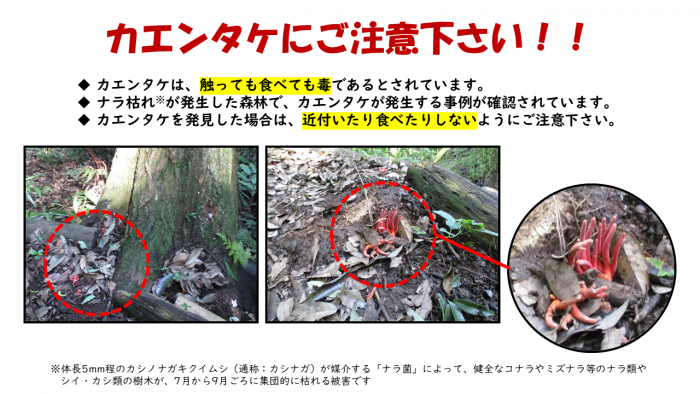

カエンタケについて

ナラ枯れが発生した森林では、被害発生時または数年後に、猛毒性の「カエンタケ」が発生することが確認されています。ナラ枯れとの関連性は明確には分かっていませんが、カエンタケは毒性が強く、触れるだけでも炎症を起こすといわれています。誤って食べてしまった場合、後遺症が残る可能性もあり、最悪の場合、死に至ることもあります。

市内の緑地において、ナラ枯れ被害木付近にカエンタケが発生していることを確認しています。万が一、カエンタケを発見した場合は、決して触れたり食べたりしないようにしてください。

カエンタケの詳細については、厚生労働省のホームページをご覧ください。

ナラ枯れ被害の情報提供について

ナラ枯れかな?と思われる被害木を発見した場合は、下記の情報カードに必要事項を記入し、みどり公園課みどり担当へFAXまたはメールをお送りください。

市が維持管理する公園や緑地の場合は、危険防止のための措置を講ずる事があります。

情報カードはこちら

【エクセル版】ナラ枯れ情報カード(Excel版)

【PDF版】ナラ枯れ情報カード(PDF版)(PDF:74KB)

【送り先】みどり公園課みどり担当

FAX番号:0467-23-8700(「みどり公園課みどり担当宛て」と明記してください。)

メールアドレス:midori@city.kamakura.kanagawa.jp

緑地の管理計画や方針について

鎌倉市緑の基本計画のリーディングプロジェクトのテーマの1つである「緑の質の向上」を達成するためには、現在の森林状態を維持しつつ、立地条件なども考慮しながら、更新のための伐採や保育等を継続的に行うことが必要です。市民、ボランティア、企業、行政などが共に森林づくりを進める共通の指針となるように「鎌倉市森林の整備方針」を策定しました。この方針では、市域内の森林を対象として、それぞれの森林が持つ特徴や目的に応じた整備を進めるための方法を示しています。

また、リーティングプロジェクトとして位置づけている、市民の身近な森づくり事業では、当該事業の前身である確保緑地の適正整備事業から整備を継続している常盤山特別緑地保全地区において、事業の実施によって得られた知見などをまとめ、「常盤山特別緑地保全地区 保全管理計画」を策定しました。本計画の策定にあたっては、当該地周辺において緑地の維持管理活動を行っているボランティア団体等から意見を聴取し、必要に応じて意見の反映をしており、同地区の将来像、維持管理方針及び維持管理計画を示すことによって、無秩序な伐採や刈り払いを予防し、生物多様性保全や良好な景観形成を今後も継続して図るものです。